كثيرًا ما يخطئ البعض بالقول إن مؤسس ألمانيا كان القائد العبقري بسمارك، في القرن التاسع عشر، ولكن حقيقة الأمر أن المؤسس الحقيقي لبروسيا، التي أصبحت النواة الحقيقية للكيان الألماني فيما بعد كان فريديريك العظيم، وهو الشخصية التي كثيرًا ما نتناساها لصالح من هم أقرب زمنًا، وليس بالضرورة أكثر فعلاً، وهي ظاهرة تاريخية متكررة، ولكنها غير منصفة، فهذا الرجل العظيم هو الذي وضع دولة بروسيا في شرق أوروبا على طريق المجد، وجعل منها قوة أوروبية لا يستهان بها، بعد فترة حكم دامت 46 عامًا انتهت بوفاته في عام 1786، وهو جالس على كرسيه عجوزًا وحيدًا شأنه شأن الكثير من العظماء الذين دفعهم الحكم إلى الوحدة والتعاسة النسبية.

لقد كان فريدريك الثاني «العظيم» الابن الأكبر لوالده فريديريك فيلهلم الأول، وكان والده رجلاً صارمًا لا يتمتع بأية مرونة أو ليونة في تعامله مع الابن، وهو ما تسبب في كثير من المناسبات بإهانة الأمير الصغير بشكل فج أمام الحضور، وكان والده متشددًا في تربيته حيث فرض عليه نوعًا من العسكرية المتشددة، شأنه شأن باقي أمراء أوروبا، باعتباره سيرث الحكم فيما بعد، ويدير حروب الدولة وسياستها على حد سواء، وكان الرجل غير مقتنع بالتيارات الفكرية والثقافية التي كانت تسود العواصم الأوروبية الكبيرة في ذلك الوقت، خصوصا الفرنسية منها، نظرًا لكرهه الشديد لفرنسا وسياساتها التوسعية، وهو ما دفع الأمير الصغير لتجرع الفكر والفن والثقافة سرًا بعيدًا عن نفوذ والده، فتعلم الموسيقى، وكان يعزف الفلوت بشكل تلقائي إلى الحد الذي سمح له فيما بعد بتأليف الموسيقى التي تُعزف اليوم منسوبة له في الأوركسترات العالمية، كما أنه كان شديد الولع بالأدب، خصوصا كتابات «فولتير»، وهو ما دفعه إلى استضافته لثلاث سنوات في قصره بعدما توليه العرش.

ومع ذلك، فإن الأمير كان منعزلاً بسبب قسوة والده عليه، خصوصا عندما رفض الأب زواجه من إحدى الإنجليزيات، فقرر الأمير الشاب الهروب إلى لندن، ولكن رجال الملك استطاعوا القبض على الأمير الشاب مع صديقه، وقام الأب بسجن ابنه لمدة شهرين، وكان ينوى إعدامه بتهمة الخيانة العظمى، ولكنه صب جم غضبه على صديق الأمير، وأمر بإعدامه في القصر أمام أعين ابنه في قسوة مفرطة كان من شأنها التأثير نفسيًا على الأمير الشاب طيلة حياته، وقد أعقب ذلك قرار الملك تزويج الأمير من إحدى أميرات أسرة الهابسبورج النمساوية لأسباب تتعلق بإدارة الحكم في البلاد، واتقاءً لشر النمسا، التي كانت من القوى الأوروبية الكبرى التي يُحسب لها ألف حساب، وهكذا اكتمل مربع التعاسة لولى العهد، ولكنه لم يمنع استمراره في تحصيل الفكر والفن والعلوم العسكرية، التي بدأ يدرسها بشكل متعمق.

شاءت الأقدار وفاة الملك، فتم تتويج الأمير «فريديريك الثاني» ملكًا خلفًا لوالده في عام 1740، ومنذ البداية، وضع الرجل بصمته المباشرة على الدولة البروسية ونظام الحكم فيها، فعلى الرغم من أنه ورث دولة لا بأس بها على المستوى الأوروبي، فإنها لم تكن غنية سواء في الموارد أو الفكر أو العسكرية، ولكن الملك الجديد كانت له رؤيته المستنيرة، حيث ركز جهده على ثلاثة محاور أساسية؛ الأول تطوير الجيش وتحريكه لخدمة قضايا الدولة، والثاني جعل بلاده مركزًا للفكر والثقافة والثالث حسن الإدارة، وفي الإطار الأخير، فإنه وضع كتابه الشهير «ضد ميكيافيلي»، الذي عارض فيه سياسات المفكر الإيطالي الشهير، واستعاض بمفهوم الدولة الحديثة ذات المؤسسات بدلاً من المؤامرات ومراكز القوة المختلفة فيها، فضلاً عن حسن الأداء الإداري في البلاد وإعادة بنائها.

على الصعيد الدولي، فإنه لم يكن قانعًا بالظروف السياسية التي تحيط بها، وكان يرى ضرورة جعل بروسيا دولة عظمى لا تقل قيمة وقوة عن النمسا وفرنسا وإنجلترا، كما أنه كان يكره بشكل كبير النمسا ويعتبرها العدو الأول لبلاده وله شخصيًا، خصوصا أن علاقته مع زوجته كانت فاترة منذ البداية، ولم ينجب منها أو يعاشر نساءً غيرها، بل ركز كل جهده لوطنه وعظمته، فبدأ أولى خطواته الخارجية ضد كل النصائح بالاستيلاء على إقليم سيليستريا (جنوب غربي بولندا)، وهو ما دفعه لحرب مع النمسا، محركًا جيشه القوي المكون من 27 ألفًا بحركة انسيابية وسلسة، فاستطاع ضم الإقليم بأسرع مما توقع الجميع، بعدما هزم النمساويين في معركة مولويتز الشهيرة في عام 1741، ولكنها لم تكن حاسمة، فعاود النمساويون الهجوم على الأراضي البروسية، ولكنه استطاع صدهم في سلسلة من المعارك الممتدة، حتى استسلمت النمسا لقدرها، وتنازلت عن إقليم سليسيا تمامًا لصالح بروسيا، خاصة أنها كانت منهمكة في جبهات أخرى.

لم تكن هذه الحملات دون تكلفتها على الخزانة البروسية، ولكن الرجل رأى ضرورة تأمين بلاده خارجيًا بضم أقاليم غنية تضيف لقوة بروسيا، وقد انتهز فريديريك الفرصة، من أجل العمل على دعم الجيش والإصلاحات الداخلية في بلاده، كما بدأ في بناء قصر «سان سوسيه» الشهير في مدينة بوتسدام على الطراز المعماري الفرنسي، وكان هذا مقره لسنوات طويلة، حيث وجد السلام والصفاء الداخلي الذي سمح له بتطوير قدراته الموسيقية والعسكرية والإدارية لصالح البلاد، ولكن السياسة الخارجية دفعته مرة أخرى إلى الحرب في عام 1756، عندما تحالف مع إنجلترا، وهو ما فتح الباب أمام سلسلة من الحروب الممتدة ضد بلاده من قبل فرنسا والنمسا وروسيا، التي عرفت بـ«حرب السنوات السبع»، وبدلاً من استخدام الدبلوماسية والحنكة السياسية، فإنه قرر مواجهة الدول الثلاث في حركة مشابهة لما لجأ إليها نابليون بونابرت بعد ذلك في عام 1805 ضد النمسا وبروسيا.

واقع الأمر أن قوات فريدريك لم تكن كبيرة، وإمكانياته لا تقارن بالتحالف، ولكنه حرك جيوشه بسرعة مذهلة معتمدًا على قوة المشاة، التي كان يشرف على تدريباتها بنفسه ويدرك قدراتها الواسعة في ساحة القتال، وقد بدأ الرجل بالاستيلاء على سكسونيا مرة أخرى، واشتبك مع القوات النمساوية في معركة «كولين»، التي خسرها تكتيكيًا، ولكنه تعلم منها الكثير، بالتالي عندما اندلعت معركة روسباخ الشهيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1757، فإن الرجل استطاع أن يطبق تكتيكات عسكرية جعلته الجنرال الأول في أوروبا، فهزم القوات الفرنسية التي تفوقه في العدد والعتاد، وأعقب ذلك معركة أخرى معروفة باسم لاوتن جلبت له المجد في كل أوروبا عندما استطاع هزيمة النمساويين هزيمة نكراء.

ورغم هذين الانتصارين الحاسمين، فإن الحرب الضروس استمرت بلا هوادة، فاتسع مسرح العمليات، فأصبح واسعًا للغاية وممتدًا زمنيًا وجغرافيًا، وهو ما اضطره للتنقل بجيشه من الغرب إلى الشرق لمواجهة المارد الروسي على الأبواب، الذي كان يأمل في التلاحم مع الجيوش الفرنسية لدخول برلين، وهو ما كان الرجل يسعى لمنعه بأي وسيلة، مما أدخله في معركة دامية للغاية والمعروفة باسم زاندورف، التي راح ضحيتها الآلاف، ولكنها استطاعت وقف الزحف الروسي وقطعت الطريق أمام التلاحم مع الجيوش الفرنسية، ولكنها استنزفت الجيش البروسي، فكان وضع فريدريك حرجًا للغايةً خلال السنوات الثلاث التالية إلى أن تدخل القدر مرة أخرى عندما ماتت الإمبراطورة الروسية إليزابيث، فورث العرش الروسي بطرس، الذي كان شديد الإعجاب بفريدريك العظيم، مما دفعه لوقف الحرب والانسحاب منها بعد توقيع السلام مع بروسيا، وهو ما أنقذ فريديريك بكل تأكيد، وهنا لعب القدر دوره مرة أخرى في صناعة العظماء والدول العظيمة.

وقد استغل هذا الملك الموهوب فترة السنوات الثلاث والعشرين السلمية التي أتت بعد هذه الحرب لتحريك الدبلوماسية والتحالفات لإضافة المزيد من القوة لبلاده، وواقع الأمر أنه استطاع أن يضم بالسلم أراضي أكثر مما ضمها بالحروب، وعلى الرغم من أنه كان صاحب المقولة الحربية الشهيرة «إن الشخص الذي يسعى للدفاع عن كل شيء لن يستطيع الدفاع عن أي شيء»، فإنه في مجمل حياته تناقض تمامًا مع هذه المقولة، فلقد استطاع هذا الشخص أن يدافع عن كل أفكاره وأهدافه مستغلاً ربع قرن من السلم لوضع اللبنة السياسية والإدارية والثقافية والمعمارية والفكرية والقانونية لبروسيا، التي جعلت منها الدولة العظمى التي كان الرجل ينشدها، ولعل من أعظم إنجازاته كان توحيد القوانين في البلاد ووضع الجميع تحت طائلته، ومع ذلك فإن صيته في أوروبا ظل مرتبطًا بإنجازاته وابتكاراته العسكرية، ولهذا حديث آخر.

من التاريخ: «فريديريك العظيم» مؤسس ألمانيا

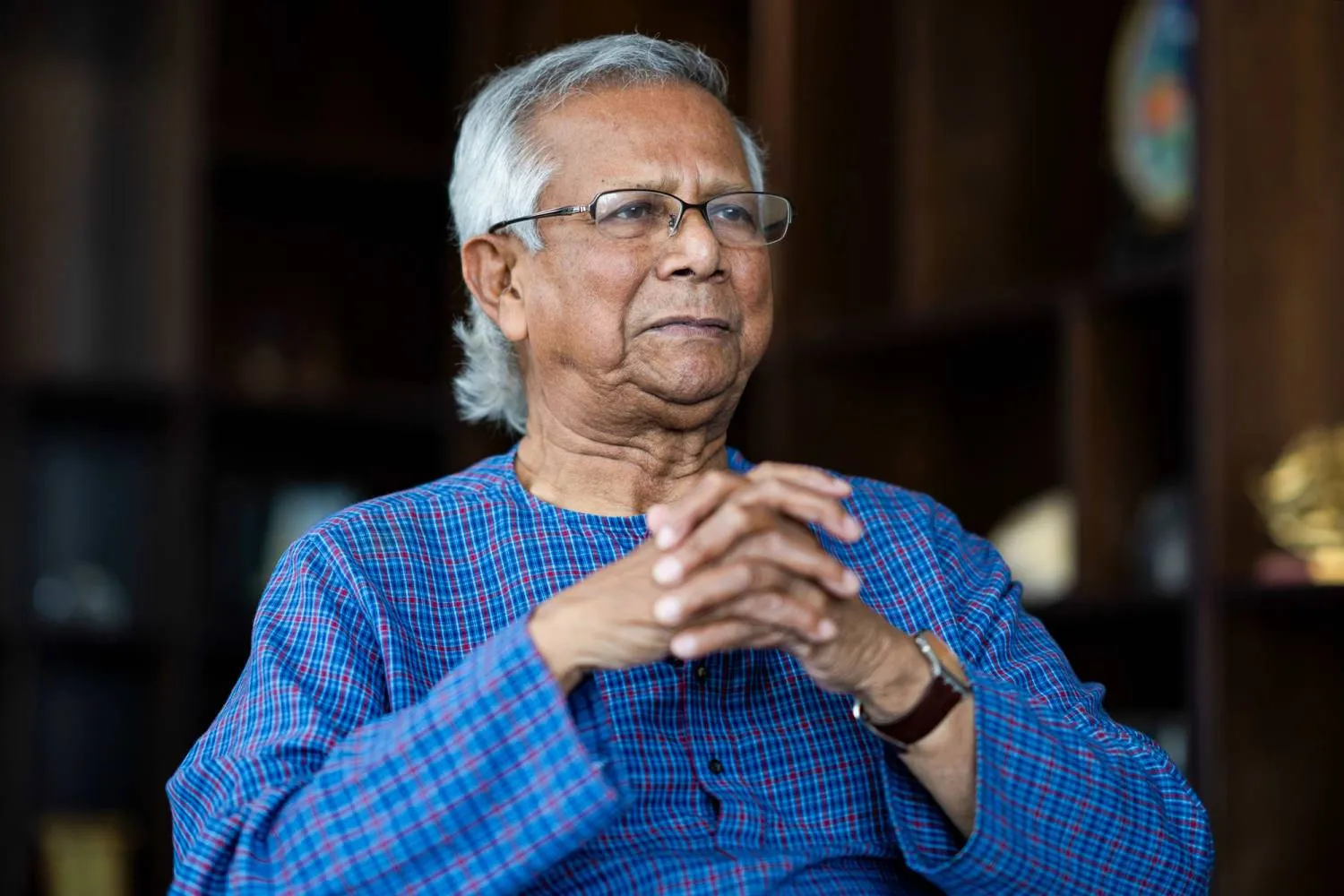

فريديريك العظيم

من التاريخ: «فريديريك العظيم» مؤسس ألمانيا

فريديريك العظيم

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة