يقول الشاعر الألماني هاينه: «إذا أردت أن تكون شاعراً عظيماً، فكنْ إنساناً عظيماً».

كذا عرفت فائز الزبيدي، حينما كان يربي مواهبه الغضة بحرص شديد، وصبر أكيد، مزدانين بتواضع جذر، وشجاعة برعم يتفتح. فلا انتمى منابزاً بمسقط رأس، ولا تمذهب، أو تشيع، أو تحزب. زاملته أربع سنوات جامعية. عرفته شاعراً، وما نما إلى علمي يوماً أنه رسام محترف، إلا بعد أن أقام معرضاً في كلية التربية.

من معروضاته المبتكرة، لوحة جمجمة.

كل ما رأيته من جماجم من قبل، كان معفراً ملقى على التراب بصورة عشوائية. إلا في لوحة المرحوم فائز. هي بالضبط أشبه ببورتريه.

تحدق فيها فتبادلك النظرة بالنظرة بتجويفين مظلمين ثاقبين. تبادلك الابتسامة بفم منزوع الشفتين، مع ذلك، فضحك الأسنان مجلجل.

عنوان اللوحة، أكثر إلغازاً، «الضحك»، لكنْ ممن؟ مع مَنْ؟ ضحك على مَنْ؟ كل ما رأيتُ من جماجم من قبل ميت، فاقد للوعي إلا تلك الجمجمة البورتريه حية، إذا صح التعبير. تتحاور معك بصمت مريب. صمت حاد قاصم.

بعد حوالي خمسة وثلاثين عاماً من لوحة الضحك، كتب الزبيدي عام 1982 قصيدة عارية من أي عنوان، عارية من أي مساحيق بلاغية، أو عمليات جراحية تجميلية. نابتة مثل وصفة طبية. في هذه القصيدة وكأنها امتداد للوحة الجمجمة، تكون الصدفة هي مهب الريح وما الإنسان إلا ريشة.

الزبيدي يتحدث فيها عن الصدفة كأنها القضاء والقدر، ولا محيص. وحتى تكون للصدفة فاعلية آنية قصوى، اختار الزبيدي بمكنة فنان ماهر، من بين المخلوقات، جنوداً في غمار حرب. أحياءً أمواتاً في وقت واحد:

«يكون

يعود الجنودُ من الحرب مصادفة

يعود الجنود من الحرب

بساقين من دونما ذاكرة

مصادفة

يعود الجنود من الحرب

بلا أذرعٍ

بلا أوجه،

ولا أوسمة

مصادفة»

لو فرضنا أن الجمجمة موقف فلسفي من الوجود، وإن «الصدفة» موقف آخر، من عبثية الحياة، فإن مسرحية «حادثة إعدام الموتى» موقف من التأريخ في أعمق مآسيه شعبية: أي مأساة الحسين.

بهذه المسرحية يبلغ الزبيدي قمة نبوغه، وما أخصب. وسيرى القارئ أن هذه المسرحية مشبعة بالثقافتين: الإغريقية والرومانية فنياً، وبالتأريخ الإسلامي بوجه خاص. وقد يرى فيها النقاد عملاً هو الأول من نوعه، في تاريخ المسرح العربي، لأنها لا تصف الحدث، بقدر ما تستبطن نوازع الإنسان الداخلية وبالتالي تناقضاته، ومواجده.

مثل هذا الاستبطان جديد على الذهنية العربية. لكنْ قبل ذلك، نذكر أن فائز الزبيدي، شاعر، وكاتب قصة قصيرة، وروائي، ومترجم عن الروسية، وها هو يضيف إلى مواهبه مسرحية، هي يتيمة في نوعها، إلى مواهبه الجزلة الممرعة تلك. عنوان المسرحية مثير للفضول: «حادثة إعدام الموتى».

صدر الزبيدي المسرحية بمقدمة ضافية مدهشة، تكشف عن أن مؤلفها ذو خزين معرفي مثير للعجب.

في المسرح الإغريقي والروماني، وكذا شأنه، في وقائع التاريخ الإسلامي، لا سيما تلك المتعلقة بتراجيدية الحسين، كما تكشف عن ملكة نقدية نادرة في الفن التشكيلي.

عالج الزبيدي في هذه المقدمة، وهي دراسة اجتماعية وفلسفية، ثيمتيْن في الأقل: هما الذاكرة الشعبية وكيف تصنع «من خامات تأريخية ولا تأريخية، مادة ملحمة بطولية هي صورة لالتباس البطولي بالديني، التأريخي باللا تأريخي، المحدود بالمطلق». بالإضافة، وجد الزبيدي بمهارة فائقة، تشابهات ومتوازيات بين الذاكرة الشعبية والفن التشكيلي العراقي، وضرب مثلاً بلوحتينْ شهيرتين للرسام الرائد كاظم حيدر، هما: «مصرع إنسان»، و«ملحمة الحسين».

ما كتبه الزبيدي عن تينك اللوحتين، من حيث تحليل الألوان ودلالاتها يرقى إلى مستوى لا يبلغه إلا نقاد أقلاء في النقد التشكيلي.

يقول الزبيدي عن لوحة «مصرع إنسان»: «ابتكر كاظم حيدر كل ما له علاقة بالجانب البصري من مكونات اللوحة، خصوصاً الأزياء، وبذا ابتعد بموضوع اللوحة عن أن يبدو موضوعاً تأريخياً...». ثم يحلل بعد ذلك اللون الأخضر وتدرجاته، ودلالاته بدقة ناقد، ورقة فنان. يقول الزبيدي: «يصل (كاظم حيدر) بشفافية اللون الواحد، إلى حد الاقتراب من شفافية التصوير الشرقي الإسلامي، خاصة في درجات الأخضر. وهذه السمة أعطت (لا تأريخية) صورة القمع في اللوحة شيئاً من التأريخية عبر المجازات اللونية، والعروض المسرحية الدينية لموضوع المقتل»، قلنا إن فائز الزبيدي متشبع بالمسرح الإغريقي والروماني، ولكنه أقرب إلى الكاتب اللاتيني سنيكا (SENECA) في ثلاثة وجوه في الأقل. فمن حيث التقنيات الفنية كلاهما يلجأ إلى الحوارات الطويلة، ومن حيث رسم الشخصيات. كلاهما يستبطن النفس البشرية لتحليل أبعادها وتناقضاتها ودوافعها. (قيل إن العصر الإليزابيثي وبالأخص شيكسبير، تأثر بسينكا في هذا المنحى النفساني).

التشابه الآخر أن مسرحية «حادثة إعدام الموتى»، وإن كان المرحوم الزبيدي يطمح لأن تُمثل على خشبة المسرح، إلا أنها كما يبدو، تعطي ثماراً أينع وأنضج لو اعتبرت نصاً مسرحياً كُتب للقراءة. ولا ضير في ذلك فكل مسرحيات سينكا، بلا استثناء، كُتبت للقراءة.

لم يكن من هم هذه المقالة، دراسة هذه المسرحية، وإن كانت تطمح إلى ذلك في المستقبل. إنها مجرد تعريف بالمؤلف وبالمسرحية. مع ذلك لنتعرف ولو من باب الفضول، على إحدى تقنيات الزبيدي في التأليف المسرحي. المعروف أن معظم المؤلفين المسرحيين، يلجأون في الفصل الأول إلى إثارة فضول القارئ أو المشاهد. ففي ملحمة كلكامش راح الراوية في التسبيحة (Paean) يتوسع في «كلية» وجود ذلك المجهول (omnipresent)، وكلية معارفه (omniscient)، وكذلك استهل إيسخيلوس مسرحيته «أغاممنون» بالحارس الساهر الملول، وشكسبير بالساحرات الثلاث في مسرحية «ماكبث». درج فائز الزبيدي على هذا النهج فبدأ مسرحيته بأغرب مقدمة لإثارة فضول القارئ. يعترف المرتاب من أول سطر: «في القضية كلها أمر غامض. كل هذا الجيش لذلك الحطام الذي يسمونه الداعية. كهل متيبس... يكاد يكون بلا عظام... يلقي بنفسه من فوق حطام دار. ثم...! لا تكاد تجد منه شيئاً... هشاشة لا تصدق، امحت ملامحه... كل هذا الجيش لمطاردة مخلوق مثل هذا»، ويقول المستريب: «أمر غامض، لا ريب! يروي جنودي مائة قصة عنه»، وهكذا كلما دخلت شخصية أضافت غموضاً جديداً. كذا يتصاعد الفضول والتحرق، لمعرفة كنه تلك الشخصية الغامضة.

يمكن القول إن مسرحية «حادثة إعدام الموتى» منعطف في تاريخ المسرح العراقي نهجاً وفناً، ومعالجة.

مسرحية مشبعة بالثقافتين الإغريقية والرومانية والتاريخ الإسلامي

«حادثة إعدام الموتى» للراحل فائز الزبيدي

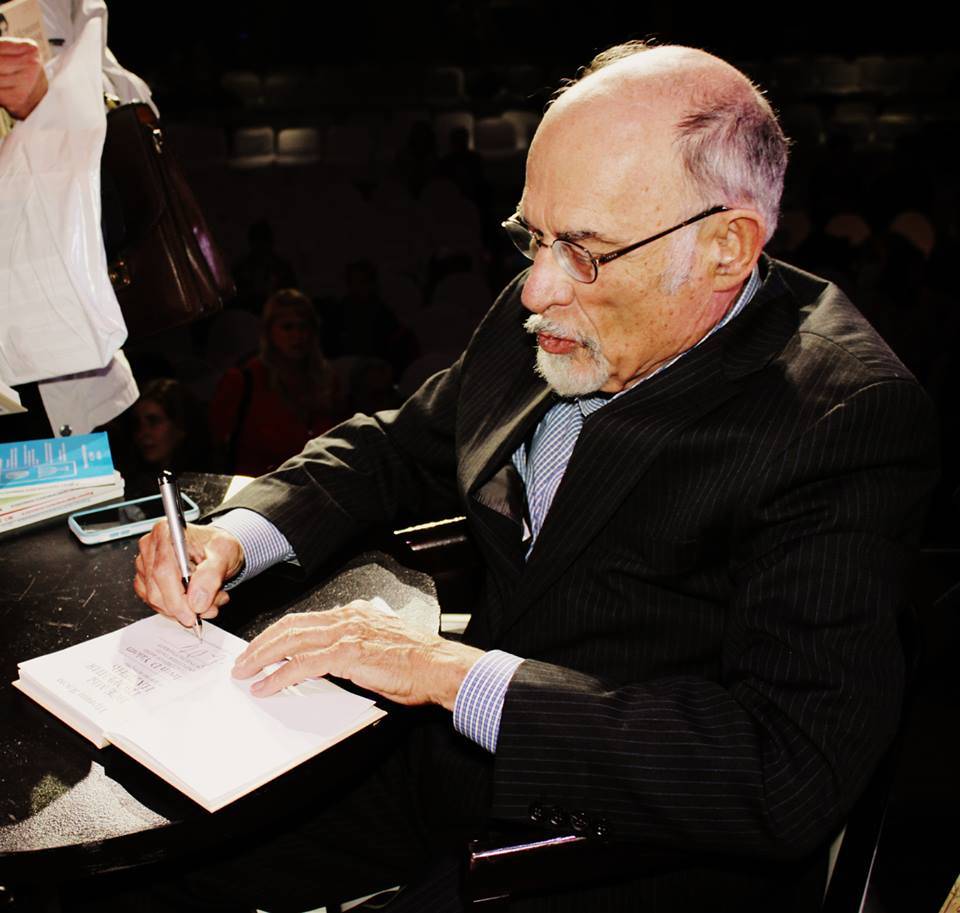

فائز الزبيدي

مسرحية مشبعة بالثقافتين الإغريقية والرومانية والتاريخ الإسلامي

فائز الزبيدي

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة