في مشهد سريالي بديع، يقف أهالي جزيرة ما أمام البحر لإقامة مجزرة للورود، حيث يقومون بنثر بتلات الورود في البحر. ليس ذلك إلا تأبيناً للورود، حيث قررت السلطة المركزية للجزيرة، المتمثلة بشرطة الذاكرة، أن على الأهالي جميعاً نسيان شكل الورد ورائحته، ومن ثم إلغاؤه التام عن الوجود.

هذا المشهد التصوري هو جزء من العمل الروائي «شرطة الذاكرة»، الذي يعد من أدب الديستوبيا السوداوي، للروائية اليابانية يوكو أوجاوا، والذي نُشِر باللغة اليابانية عام 1994، فيما ترجمه إلى الإنجليزية ستيفن سنايدر لأول مرة في عام 2019. وقد رشحت الرواية لجائزة الكتاب الوطنية للأعمال المترجمة، ودخلت ضمن القائمة الطويلة لهذا العام. تدور الأحداث حول جزيرة لا تحمل اسماً أو هوية، ولا يحمل سكانها أسماء، ويظهر عدم تسمية الشخصيات بأسمائها حرصاً على إعطاء العمل الروائي طابع التعتيم المطلق على الجميع، وتهميشهم التام، حيث يعاني الجميع من تسلط الشرطة، واستيلائهم على ذاكرتهم من خلال تلاشي معاني الأشياء من حولهم. وتظهر الشخصية المحورية من خلال روائية لا اسم لها، تعكف على كتابة رواية تعاني من صعوبة في استلهام تفاصيلها أو تذكر حيثياتها. ويساعدها السيد R، وهو مدير التحرير المسؤول عن نشر أعمالها، حتى يضطر إلى الهروب من شرطة الذاكرة نتيجة عدم نسيانه، وتمضي الروائية في التخطيط لحمايته، وجعله يعتكف في قبو منزلها بعيداً عن شرطة الذاكرة، بمساعدة جارها الذي تطلق عليه «الرجل العجوز».

يتوغل هذا العمل الروائي في الرمزية، الأمر الذي دعا كثيراً من النقاد إلى تشبيهه بأعمال جورج أورويل، خصوصاً روايته 1984، ليناقش سطوة النسيان، والتراجيديا الناجمة عن فقدان الذاكرة واختفاء الموجودات التي تحيط بالمرء، فيما ترمز الرواية من جهة أخرى إلى الانعكاسات الناجمة عن الرقابة المطلقة التي تتغلغل في أنفس البشر لتجثم عليها، بتوصيف سلس وأحداث متسارعة لاختفاء موجودات مثل القبعات والطيور والزهور والطوابع، وحتى العطور التي تصفها والدة الروائية، التي تظهر كنموذج للتمرد على سلطة شرطة الذاكرة، وهي تحكي لابنتها قبل اختفائها «في تلك الأيام، كان بإمكان الجميع شم العطور»، واصفة بذلك تلاشي روائح العطور، لتصبح حتى محاولة شمها لا قيمة لها، أو الصور التي تصفها الروائية حين تتأملها: «لا شيء يعود إليّ حين أحدق بصورة: لا ذاكرة، لا ردة فعل. هي ليست أكثر من قطعة ورق».

من جهة أخرى، تتدرج الحاجيات التي ينبغي على أهالي الجزيرة نسيانها، فتبدأ بأشياء بسيطة يمكن بسهولة فقدانها دون تأثير على الواقع المعيش حتى تصبح أكثر أهمية، مثل قرار أن عليهم نسيان وجود أطراف جسدهم، واضطرارهم المشي على جانب واحد، وكأنه لا وجود للقدم الأخرى، ليتضاءل حيز الحرية لديهم حتى التلاشي والاختفاء الكلي عن الوجود. وتمثل الشرطة السلطوية المتعنتة التي تجثم على أنفاس الأهالي بالرقابة المفرطة، وإرغامهم على التخلص من الأشياء التي قرروا أن عليهم نسيانها، وتتلخص مهامهم في التأكد من نسيان الجميع لتفاصيل ما اختفى. ويظهر هناك بعض الأشخاص ممن هم غير قادرين على النسيان، دون سبب واضح لذلك، ليصبح لديهم همّ ممعن، يتمثل في محاولة التشبث بذكريات الأشياء، فيما يتوجب عليهم إخفاء ذلك عن شرطة الذاكرة خوفاً من اعتقالهم، أو حتى قتلهم نتيجة ذلك. شخصية السيد R تجسد هذه الفئة المتمردة ضد النسيان، ويعكس وضعه المزري الضغوط التي يعاني منها المتمردون، مثل محاولته التعايش مع حيز ضيق هو قبو الروائية، والتضاؤل التدريجي لجسمه وهويته في مخبئه.

ورغم وجود شخصيات معدودة متمردة غير قادرة على محو الذكريات، مما يحتم على من تتبقى ذاكرته إما الهرب إلى محميات أو أماكن مجهولة أو التعرض للاعتقال، فإن غالبية أهالي الجزيرة، بما فيهم الروائية، أشبه بشخصيات مستسلمة شديدة الانصياع للأوامر، بخضوع تام دون انفعال أو غضب. إلا أن الشخصيات، حتى المسالم منها، تجبرك على التوغل في عالمها الخاص، في صراعها الداخلي وهواجسها الخفية، وذلك رغم انسياقهم دون معرفتهم نحو العبودية، ومن ثم الفناء. في مشهد آخر، يظهر تطور من نوع آخر في تلاشي الأشياء، حيث تقرر شرطة الذاكرة وجوب نسيان الروايات والكتب، ليلزم على السكان التخلص من الكتب وحرقها، إلى الحد الذي يتم فيه حرق المكتبة المركزية بأكملها، لتحويلها فيما بعد إلى مقر رئيسي لشرطة الذاكرة. وفي ذلك إيحاء بتلاشي الإنسانية والثقافة، لتتبقى السلطوية وحدها، بعد أن تم التخلص من كل ما يساهم بإثراء الآخرين بالمعرفة والقدرة على التمحيص.

«لكن ماذا إن أصبح البشر أنفسهم يختفون؟» تتساءل الروائية، وفي ذلك إشارة إلى مبلغ التأزم الوجودي الذي يعاني منه أهالي الجزيرة. ورغم محاولات السيد R لإيقاظ روحها، وأن يجعلها تتذكر ما تلاشى من ذاكرتها، تقر هي بأن روحها ليست نائمة فحسب، وإنما اختفت تماماً نتيجة حيثيات ما حولها، حيث إن الاحتفاظ بالمقتنيات القديمة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى منها، لا يحمل لها أي معنى بعد أن طمست معالمها ولفظتها الذاكرة.

11:9 دقيقه

عدم النسيان جريمة تحتم الاعتقال

https://aawsat.com/home/article/1953031/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84

عدم النسيان جريمة تحتم الاعتقال

«شرطة الذاكرة» للروائية اليابانية يوكو أوجاوا

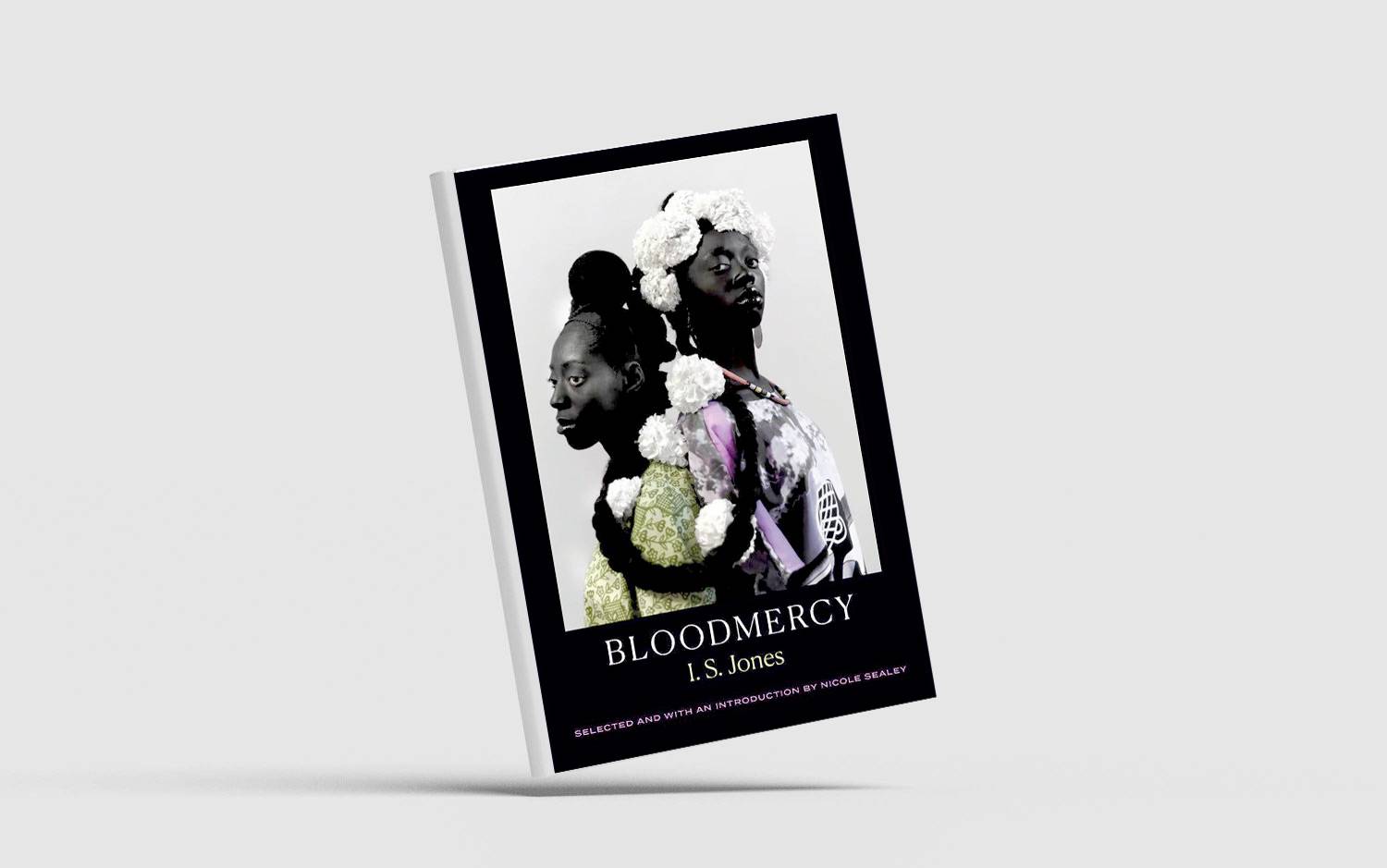

غلاف الرواية

- الرياض: نداء أبوعلي

- الرياض: نداء أبوعلي

عدم النسيان جريمة تحتم الاعتقال

غلاف الرواية

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة