يبدو أن القدرة على تتبع تغيرات ضئيلة، لكنها ذات أهمية كبيرة، في نطاق هائل من الأنظمة بدءا من جسم الإنسان إلى أراضي الدولة وغير ذلك، أصبح أمراً لا حد له، وذلك بفضل مجموعة ناشئة من الأجهزة المستحدثة صغيرة الحجم ذاتية الشحن والموصَّلة معاً لاسلكياً.

وفي هذا الإطار، تسعى مجموعة كبيرة من الخبراء ضمن مبادرة وحدات الاستشعار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) لابتكار حلول لبعض العقبات الأكثر صعوبة وتحدياً في تقنية الاستشعار، حيث يعمل هؤلاء الخبراء، بدءاً من علماء البحار إلى مهندسي الكهرباء، معاً على إحداث تحوِّل في ذلك الالتقاء المثير بين الأجهزة الصغيرة المتصلة ببعضها البعض والعالم من حولنا.

مجسات استشعار

وتعد شعبية الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء - كساعات «أبل» أو «فيتبيت» - شاهداً على مستقبل الاتصال الرقمي فيما يتعلق بأنظمة الرعاية الصحية، فالوصول الفوري لقياسات تتعلق مثلاً بالحركة أو سرعة ضربات القلب، يمكن أن يساعد المستخدمين على التخلّص من العادات السيئة وتحسين مستوى لياقتهم البدنية، ومن بين الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تُرتدى في مجال الرعاية الصحية حالياً، ضمادة تُبلغ عن حالة الجروح المزمنة، أو رقعة مغلفة بالبوليمر ترصد حالة الدماغ.

كما تكشف القدرة على رصد محيطنا أيضاً، إمكانات جديدة فيما يتعلق بحماية البيئة والمجتمع. وعلى سبيل المثال، يمكن لمجس استشعار - قادر على رصد الفيضان أو الحريق والتحذير منها - أن ينقذ الأرواح. ويمكن لآخر - بمقدوره تتبع الحيوانات - أن يسهم في تحقيق إدارة أفضل للنظام البيئي، كما يستطيع مجس استشعار ثالث - بإمكانه قراءة حالة النبات - أن يعزِّز الزراعة المستدامة. وسعياً وراء الاستفادة من الفرص المتاحة بسوق مجسات الاستشعار في المجالات الطبية والبيئية، تعقد كاوست اجتماعاً سنوياً لعلماء الأحياء، والمهندسين، والكيميائيين لمناقشة تطورات التكنولوجيا. ومنذ عام 2015 أثمرت تلك الاجتماعات تعاوناً طموحاً يهدف إلى تحسين العلوم التي تستند إليها الأجيال الجديدة من أجهزة الاستشعار، والاستفادة العملية منها من خلال استغلالها على نطاق تجاري.

تعلم الآلة

يوضِّح البروفسور خالد سلامة، أستاذ الهندسة الكهربية ومدير مبادرة أجهزة الاستشعار، أن أهم ما يميِّز كاوست هو مواردها البشرية، ومرافق المختبرات المتميزة التي تدعم تكنولوجيا الاستشعار الابتكارية، مشيراً إلى أنه مع التدفق الهائل للبيانات القادمة من مئات المليارات من المستشعرات بمدننا وسياراتنا ومنازلنا ومكاتبنا، أصبحنا بحاجة إلى تكنولوجيا تعلم الآلة، كي تساعدنا على فهم البيانات، كما نحتاج أيضاً إلى القدرة الحاسوبية الفائقة لإدارتها، وإلى الخبرة البشرية للتأكد من أن الآلات تؤدي كل هذا على نحو فعال.

وبحسب سلامة فإن نقطة قوة كاوست في هذا المجال تتمثل في امتلاك المواد التي يمكن لخبرائنا استخدامها لابتكار مستشعرات ذات مكونات تحويلية، يمكن تغييرها والاستعاضة عنها بأخرى مخصصة لتطبيقات حيوية أو بيئية مختلفة.

وحول مجال التطبيقات التي يعمل عليها باحثو كاوست، يوضح سلامة: «لسنا مقيّدين بتطبيق محدد، وكل ابتكار جديد يمنحنا فرصة للإجابة عن بعض الأسئلة العلمية الجوهرية على طول الطريق. فمثلا نعمل على مستشعرات يمكن لصقها ببشرتك، لرصد علاماتك الحيوية عبر التغيرات التي تحدث في عَرَقك، بينما يمكن وضع مستشعرات أخرى بالمنشآت البترولية لرصد الغازات الخطرة».

بطاريات الجيل المقبل

تنشر كاوست تلك المستشعرات الدقيقة عبر أرجاء حرم الجامعة، لتقديم نموذج لمدن المستقبل الذكية التي يمكنها - باستمرار - رصد مستوى جودة الهواء أو تقديم المساعدة الملاحية للسيارات ذاتية القيادة.

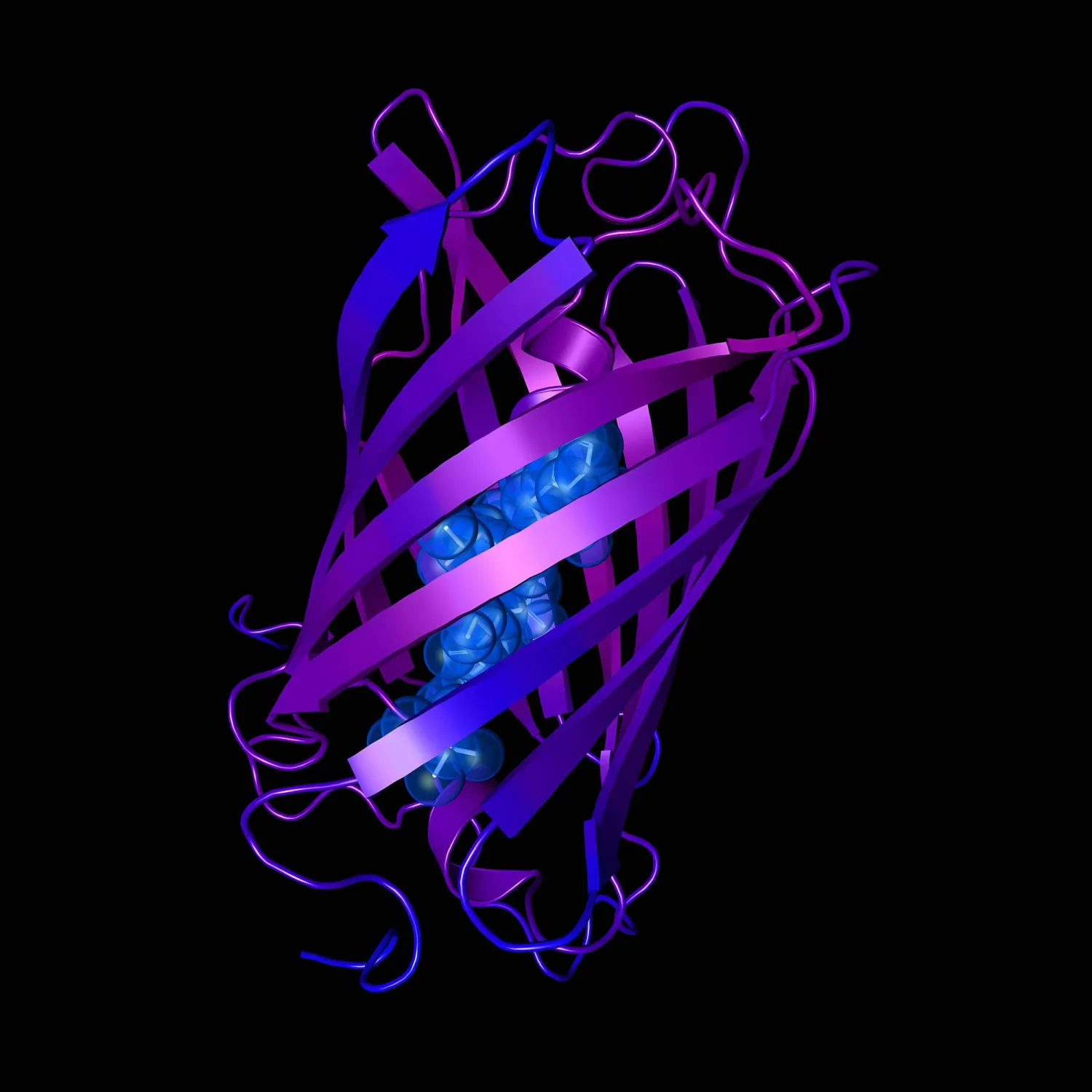

أحد التطبيقات التي يعمل عليها فريق من الباحثين هي تطوير تقنية جديدة تعرف بالمكثفات المجهرية الفائقة - بطاريات الجيل المقبل - بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بتخزين الطاقة. ويعمل على تطوير هذه التقنية البروفسور حسام الشريف، أستاذ علوم المواد في كاوست وعدد من المتعاونين الدوليين، الذي يشرح ذلك: «إذا كانت لديك مستشعرات تحتوي على بطاريات عادية، فإنها قد تدوم لألف دورة، لكن علينا زيادة عمر البطاريات ملايين المرات. وقد تمكَّن الفريق من تحويل نوع من المعدن يدعى أكسيد الروثينيوم إلى قطب كهربي رقيق يمكنه حمل كميات هائلة من الشحنة الكهربائية وإطلاقها سريعاً عند الطلب، من خلال عملية ترسيب فراغي خاصة».

ويضيف: «عادة لا يحتفظ أكسيد الروثينيوم بالشحنة على نحو جيد، لأن بنيته المجهرية بها الكثير من جزيئات الماء، لكن عملية الترسيب الفراغي التي نقوم بها تزيد كثافة الأقطاب الكهربية في المعدن عما هي عليه في الأقطاب العادية، بحيث يتم تقليل جزيئات الماء مما يخلق مساحة أكبر لتخزين الطاقة».

ولكن حتى المكثفات الفائقة لا تمتلك حصانة ضد نفاد الطاقة، وبالتالي فإنه لتطوير وحدات استشعار مستقلة بحق، كان على باحثي كاوست دمج وحدات تجميع الطاقة في رقائقهم الإلكترونية. يمكن لتلك الوحدات أن تشتمل على هوائيات خاصة تلتقط موجات الراديو الشاردة، وتحوِّلها إلى شحنة كهربية أو تزويد وحدات الاستشعار بأنظمة توليد الكهرباء من الاحتكاك لتعيد شحن بطارية وحدة الاستشعار عندما يتحرك المريض المثبتة على جسمه، على سبيل المثال.

مستشعرات ذات أجنحة

يؤمن البروفسور محمد حسين إيماناً قوياً بأهمية عنصر الوفرة في سوق المستشعرات، وهو يصرّ على أن المستشعرات الخاصة به لا تقدم حلولاً للمشكلات اليومية فحسب، ولكنها أيضاً متاحة بأسعار مناسبة للجميع، ومع ذلك، لا يتخلّى عن الإبداع من أجل الإبقاء على التكلفة منخفضة.

المستشعرات النباتية التي يعمل على تطويرها البروفسور حسين مرنة وغير مكلِّفة، ويتراوح قطرها بين 1 و20 ملم. وعند وضعها على ورقة نبات، تستطيع الكشف عن درجة الحرارة والرطوبة والنمو، وتوفير بيانات يمكن استخدامها لمساعدة المزارعين على الزراعة الذكية التي تُقلل استهلاك المخصبات وتحدّ من إهدار المياه.

يُخبرنا حسين أن ما يميِّز تلك المستشعرات على نحو خاص هو شكل الفراشة الذي تتخذه، وعندما سُئل عن سبب اختياره لهذا الشكل، أوضح أن الفراشات جميلة وطبيعية في البيئة النباتية، وتسمح أجنحتها الكبيرة بدمج مستشعرات مختلفة متعدّدة، وهو شيء له فائدة خاصة بالنسبة إلى شريحة الذكاء الصناعي التي نُدمجها في النظام حالياً. وفي نهاية المطاف، نحن نسعى إلى ابتكار نظام تفاعلي متكامل يُمكِّن الفراشة من توصيل العناصر الغذائية للنبات أو جمع المزيد من البيانات عنه.

ضمادات ذكية

الضمادة الذكية واحدة من أجهزة الاستشعار المتقدّمة التي تعكف مجموعة الدكتور عاطف شميم ببرنامج الهندسة الكهربية على تطويرها في كاوست. وتستخدم وحدات الاستشعار في هذه الضمادة محوِّلات قائمة على الكربون للاتصال المباشر بالجروح المزمنة، ورصد علامات العدوى، استناداً إلى القياسات التي تشمل مستويات الحموضة. ويعمل الفريق حالياً على توسيع نطاق التقنية بتطوير أجهزة يمكن أن يرتديها الجنود، لترصد - على نحو متواصل - مستويات تشبع الدم بالأكسجين، تحسباً لأي زيادات مفاجئة في درجة التشبع بما يدل على حدوث نزيف.

يشير شميم إلى أن الاتصال اللاسلكي شيء ضروري إذا ما أردنا دمج المستشعرات والمكونات الأخرى لإنترنت الأشياء، لتصبح جزءاً من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية. كان فريقه رائداً في مجال استخدام شبكات راديو البلوتوث منخفضة الطاقة، للمساعدة على توصيل الأجهزة الذكية ببعضها، وكذلك بخوادم الشبكة.

ويوضح شميم أنه وبرغم أن إنترنت الأشياء يتعلّق بأجسام غير حيّة، فإن عليه اتخاذ قرارات من أجلك. لذا فهو بحاجة إلى الإحساس والتواصل. وإنترنت الأشياء هو مصطلح برز حديثاً، ويقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها البعض.

الغوص العميق

يعمل الدكتور شميم أيضا وبالشراكة مع باحثين آخرين من كاوست، من بينهم الدكتور يورغن كوسيل، المتخصص في استخدام الخاصية المغناطيسية في نشاطه الخاص بالاستشعار، بهدف تتبع سلوك الكائنات التي تعيش في البحر الأحمر.

استطاع الفريق ابتكار ملصقات تحتوي على مستشعر موضعي ذاتي الشحن متّصل عن طريق البلوتوث، تتسم بكونها صغيرة بما يكفي للصقها بسرطانات البحر، والسلاحف، والمحارات الملزمية العملاقة التي تعيش في البحر الأحمر.

ويسعى كوسيل ومجموعته إلى مواجهة التحدي الأساسي المرتبط بتتبع الكائنات البحرية عن بُعد، وهذا التحدي يتمثل في ميل الماء إلى تشتيت موجات الراديو المستخدمة في معظم مجسات استشعار تحديد الموقع الجغرافي، ومن خلال التعاون مع مُنشأة المختبر الأساسي للتصنيع النانوي في كاوست، بهدف تصنيع هياكل أغشية رقيقة، ابتكر الفريق مستشعرات مرنة تكشف عن موقعها الجغرافي باستخدام إشارات مغناطيسية تستطيع الولوج بسهولة إلى البيئات تحت سطح الماء.يوضح كوسيل أن المجالات المغناطيسية تستطيع اختراق الكثير من المواد دون التأثير عليها، بما في ذلك البشر والحيوانات الأخرى، وقد أثبتنا أنك حتى تستطيع معرفة كمية الطاقة التي يستهلكها حيوان بحري باستخدام المستشعرات المغناطيسية التي ترصد تدفق المياه.

ثورة الحوسبة القادمة

يؤمن البروفسور جان فريشيه، كبير نواب رئيس الجامعة لشؤون الأبحاث، بأن الإمكانات كبيرة في هذا المجال، ويضيف: «قمنا ببناء جسور عبر تخصصات شتى من خلال الجمع بين باحثين من كاوست ومؤسسات أخرى، بفضل خبراتنا ومواردنا. هم يلهمون بعضهم للتغلب على تحدِّيات شديدة التنوّع، كبقاء الكائنات البحرية على قيد الحياة واتصالات القرن الحادي والعشرين واستغلال البيانات الضخمة. ستحفِّز مبادرة مستشعرات كاوست الجيل المقبل، وتُسهم في تنويع اقتصاد البلاد، إذ نعمل على تصميم مستشعرات تعمل على جمع البيانات التي نحتاج إليها، لمواجهة التحديات العالمية».