التغيير الذي طال رئاسة الحكومة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي حَمَل دلالتين بارزتين؛ الأولى أشّرت على وجود أزمة في أعلى هرم السلطة ترتبط بصراع قوي بين أهل السياسة و«لوبي المال»، والثانية جدّدت الفضول حول الدور المستقبلي لأحمد أويحيى الذي أوكلت إليه مهمة قيادة الطاقم الحكومي للمرة الرابعة في حياته، وفرص خلافته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سواء في انتخابات 2019 أو في حال حدوث شغور.

بيان رئاسة الجمهورية أعاد «الجوكر السياسي» أويحيى، إلى «قصر الدكتور سعدان» بعد أزمة صامتة دامت أسابيع قليلة بين سلفه المقال عبد المجيد تبون الذي أراد «تطهير العمل السياسي من نفوذ رجال المال» ومجموعة قريبين من محيط الرئيس تصدّوا بقوة لهذا التوجه.

هذه الأزمة بدت، في نظر كثيرين، خصوصاً وسط المعارضة، مؤشراً على مشاكل كبيرة يعانيها النظام، ذلك أنها كشفت عن وجود «صراع سياسات» وتضارب في مستويات اتخاذ القرار ومحدودية في الخيارات للتعامل مع القرارات الاقتصادية التي اتخذها تبون خلال المدة القصيرة التي رأس فيها الحكومة ولم تتجاوز الأشهر الثلاثة. تبون خلال محاولته تنفيذ أجندته الجريئة أظهر رغبة في إبعاد رجل الأعمال النافذ علي حداد، إلا أن الأخير وجد سنداً قوياً لدى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه الحاكم الفعلي في البلاد. وبرز شبه إجماع داخل البلد، أن علي حداد والسعيد بوتفليقة، ليسا سوى رمزين لـ«لوبي» قوي أزعجته التوجهات التي أبداها تبون وأبرزها تهديده الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها بسحب تلك الأعمال منها، ومحاولته وضع حد لاستيراد السلع الخارجية من أجل حماية المنتجات الوطنية، خصوصاً في ظل أزمة تدني الاحتياطات المالية الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وعلى مدى أسابيع، ظل الجزائريون وغيرهم مشدودين لمتابعة فصول الصراع الجديد و«الشيّق»، لأنه أظهر وجود «خلل ما» في سلطة القرار، ذلك أن تبون بدا للناس صاحب «ضوء أخضر» من جهات عليا لانتهاج سياسة التصدي لـ«الفاسدين»، وفي الوقت نفسه، كان الجميع يدرك أن حداد يحظى بدعم من قوي من محيط الرئيس.

وعليه، جاء خبر التغيير الحكومي الأخير حاملاً لمفاجأتين: انتصار لوبي المال، واختيار هذا اللوبي لشخص أويحيى ليدافع عن مصالحه. ورأى سفيان جيلالي زعيم حزب «جيل جديد» المعارض، أن ما انتهت إليه الأزمة الأخيرة لا يعني أن «لوبي المال كسب المعركة بشكل نهائي»، مرجّحاً أن الأطراف التي راهن عليها تبون «ربما تنازلت بشكل تكتيكي». وأضاف جيلالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الرأي العام لا يعرف طبيعة الملفات المطروحة بين الجانبين في الصراع، ومن المحتمل أن تراجعاً تكتيكياً حدث في انتظار الحلقات المقبلة». ورأى أن تبون الذي اشتغل في مناصب بالدولة لمدة 40 عاماً وهو صاحب الـ72 عاماً من العمر، ليس من النوع الذي يغامر ويفتح المعركة مع رجال الأعمال من تلقاء نفسه. ورجّح أن يكون تبون استند إلى تحالف قِوى في الجيش والإدارة وبعض المؤسسات، لكن هذه القوى وجدت في الأخير أنها لا تملك الإمكانات الكافية لدعم تبون تجاه تنفيذ إصلاحاته. وحذر جيلالي من أن اختيار أويحيى ليحل مكان تبون سيزيد «أزمة الثقة الموجودة بين السلطة والشعب تعقيداً»، لأن القادم الجديد «كان قاد حكومات على مدى سنوات في السابق ولم يقدم للبلاد سوى الأخطاء الفادحة في المجال الاقتصادي وتسيير الشأن العام».

ويقرّ كثيرون أن أصحاب القرار لجأوا إلى أويحيى في اللحظة الأخيرة باعتباره «الخيار الضرورة». وفعلاً كانت رئاسة الجمهورية على الدوام تقرّب الرجل مرات وتبعده مرات أخرى، وفقاً لحسابات متداخلة.

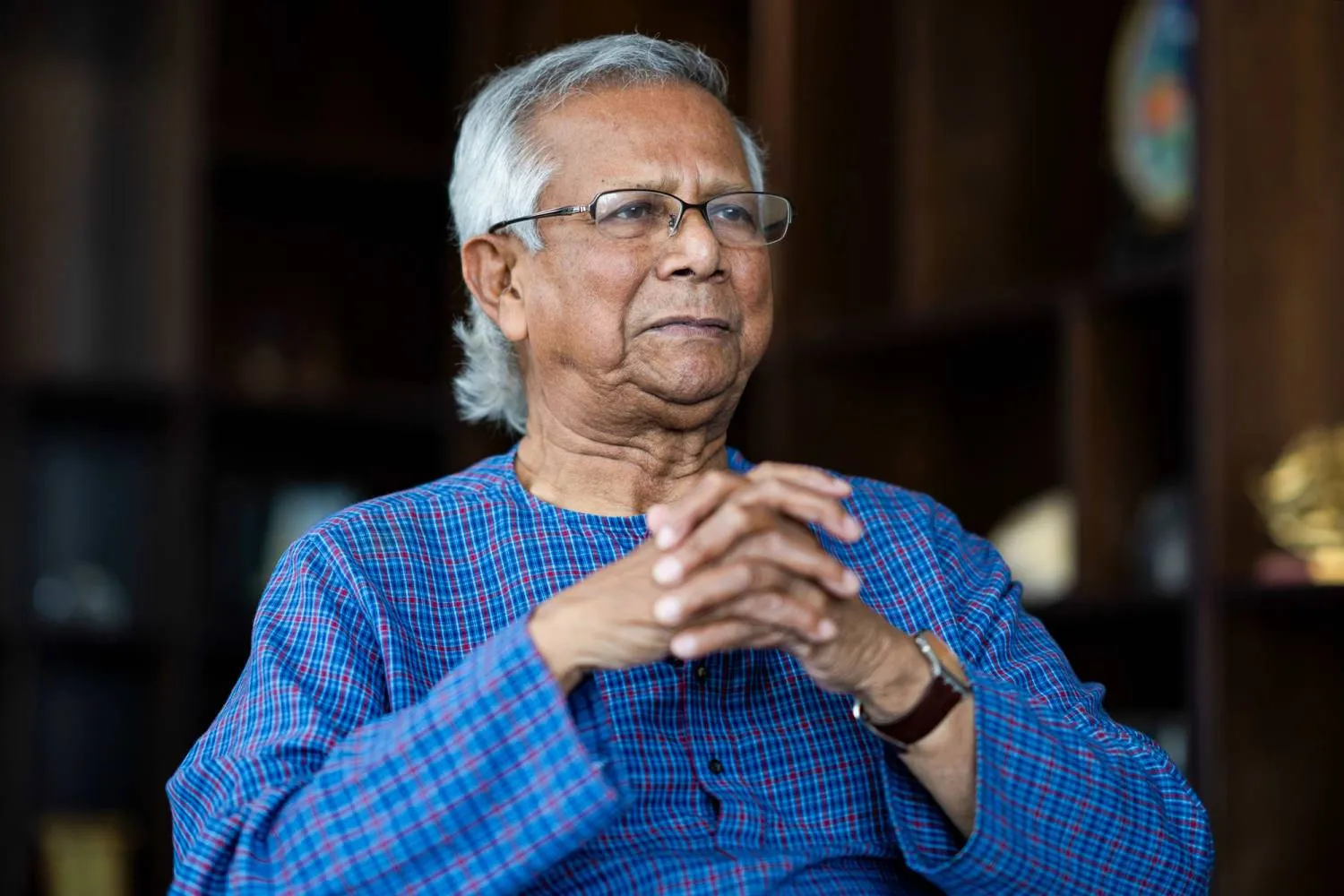

يقول المناصرون لأويحيى (65 عاماً) إن زعيم «التجمع الوطني الديمقراطي»، الحزب الثاني المحسوب على السلطة والقوة السياسية الثانية في البرلمان «رجل دولة» و«صاحب نداء الواجب». يشيدون بكفاءاته السياسية والدبلوماسية والإدارية. ولا يجدون صعوبة في تبرير قدرات الرجل الذي شغل مناصب دبلوماسية عدة في دول أفريقية ومجلس الأمن الدولي وقاد وساطتين كبيرتين لحل أزمتين دوليتين، كما أن عمله المتواصل في مواقع رفيعة في عهد الرئيس السابق ليامين زروال والرئيس الحالي بوتفليقة يدل على المهارات العالية التي يحوزها.

وعلّق صديق شهاب المتحدث باسم «التجمع الوطني الديمقراطي» على التغيير الأخير بقوله إن تعيين أويحيى على رأس الوزارة الأولى (الحكومة) دليل على ثقة رئيس الجمهورية فيه «بسبب صرامته وتفانيه في عمله وامتلاكه لإمكانات كبيرة في تسيير الشأن العام»، مضيفاً أن أويحيى «رجل واجب لا يتأخر ثانية لتلبية نداء الوطن».

في المقابل، تَحمِل المعارضة على الرجل أخطاءه في التعاطي مع الملفات الاقتصادية، وتبنيه لسياسات قاسية تجاه الفئات العمالية تماشيا مع شروط صندوق النقد الدولي في التسعينات من القرن الماضي. وقال زعيم معارض إن أويحيى «لا يحظى بشعبية» في الشارع الجزائري، وإن حزب «التجمع» الذي يقوده «غائب تماماً عن الواقع وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون جهازاً مسيّراً بشكل مباشرة من الإدارة»، في إشارة إلى أن الحزب أداة بأيدي جهات عليا نافذة في الدولة.

وحاول السياسي المعارض تفنيد ما يروّج عن الرجل بكونه «صاحب المهام الكبرى»، بقوله إن أويحيى «ليس سوى رجل يطبق الأوامر، ولم يكن في الحقيقة يوماً من المقررين» داخل النظام الجزائري. ويضيف أن «أويحيى شخصية تنفيذية تتبع الواقف» في إشارة إلى اصطفافه الدائم مع الجهة القوية في المشهد السياسي.

لكن رغم ذلك، لم يستبعد جيلالي سيناريو ترشيح أويحيى في انتخابات الرئاسة عام 2019 للمنصب الكبير الذي يجعله «صاحب قرارات»، معتبراً أن «البلاد دخلت منذ انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة عام 2014 مرحلة من الفوضى أصبح معها كل شيء ممكناً». ورأى أن «النظام فقد البوصلة وبات بالإمكان أن يصبح أويحيى رئيساً كما بات بالإمكان أن يصبح السعيد بوتفليقة أو (قائد الأركان) قائد صالح رئيساً». وواصل جيلالي تقديم نظرة تشاؤمية جداً للمشهد قائلاً إنه لا يستبعد أيضاً حدوث «هزة على مستوى الشارع وربما حدوث انهيار مفاجئ للنظام».

وبين المؤيدين بقوة لأويحيى والمناوئين له بشدة، يقول كثيرون إن الرجل أظهر على مدى السنوات الطويلة التي شغلها في الدولة، قدرات على فهم التوازنات المعقّدة في المشهد السياسي الجزائري، وإنه على الرغم من الاتهامات الكثيرة التي طالته فإن له بشرة سميكة جعلته «يتحمّل سهام النقد خدمة للوطن». اتُّهم مراراً بالاصطفاف في التسعينات إلى جانب العسكر وانتهاج السياسات الاقتصادية القاسية تجاه الفئات العمالية، كما اتُّهم بكونه «رجل المخابرات في المجتمع السياسي والمدني» بسبب ارتباطاته القوية مع القائد السابق لجهاز الاستخبارات توفيق مدين. لكن الرجل واجه كل ذلك بالتجاهل ومواصلة مهامه الحكومية مما أسهم في تلاشي الكثير من الانتقادات الموجّهة له مع الوقت.

قبل بزوغه نجماً سياسياً عام 1994 كان أويحيى قد تدرّج طويلاً في دهاليز وزارة الخارجية بعد تخرجه عام 1975 من «المدرسة الوطنية للإدارة» الخزان الرئيسي لكوادر الدبلوماسية الجزائرية. عمل في الثمانينات من القرن الماضي، في السفارة الجزائرية بأبيدجان ثم ممثلاً مساعداً بمجلس الأمن الدولي قبل أن يعود مستشاراً بوزارة الخارجية في الجزائر. ثم في عامي 1992 و1993 عُيّن سفيراً بمالي، قبل أن يعود للخارجية مجدداً وزير دولة مكلفاً الشؤون المغاربية بين عامي 1993 و1994، وتفيد تقارير إعلامية جزائرية بأن الفضل في صعود نجم أويحيى إلى رجل عسكري كان يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الخامسة التي تشمل مناطق الجنوب. الجنرال فوضيل سعيدي. ففي منتصف التسعينات أعجب الجنرال فوضيل سعيدي بقدرات وكفاءة أويحيى بعدما اشتغل معه على الملفات الأمنية في منطقة الأزواد بشمال مالي، فاقترحه على الرئيس زروال.

الرأي العام الجزائري تعرف على أويحيى في منتصف التسعينات في أوج الأزمة السياسية-الأمنية التي كانت تعصف بالبلاد، وتحديدا عام 1994 عندما تصدّي في لقاء تلفزيوني مطوّل للدفاع عن سياسات السلطة في مواجهة الاتهامات التي كانت توجه إليها آنذاك. بعدها بعام، وإثر انتخاب ليامين زروال رئيساً للدولة في أول انتخابات رئاسية تعددية، عيّن رئيساً للحكومة حتى عام 1998، كانت رئاسته لتلك الحكومة، أسوأ تجربة على ما يبدو بالنسبة له.

حينها، قاد إصلاحات تقشف قاسية طالب بها صندوق النقد الدولي، وطالت تسريح الآلاف من الموظفين الحكوميين.

وأمام انتقادات و«أوصاف» طالته من مناوئيه، خرج أويحيى قائلاً إنه يعترف بكونه «رجل المهام القذرة». بقي ذلك الوصف يلازمه بطريقة سلبية ويُطلق عليه من قبل مناوئيه في كل مناسبة إلى يومنا هذا.

بعد قدوم بوتفليقة للرئاسة عام 1999، أسندت إلى أويحيى حقيبة وزارة العدل حتى عام 2002، قبل أن يعين في منصب وزير دولة، ثم رئيساً للحكومة بين عامي 2003 و2006 وبعدها بين عامي 2008 و2012، وفي كلتا الحالتين كان يبعد عن رئاسة الحكومة وسط شبهات بأنه صار مغضوباً عليه من قبل الرئيس. لكن النظام كان يجد نفسه مضطراً للعودة إليه سواء مخيراً أو مضطراً.

وعلى غرار عودته ومغادرته الحكومة، كان الأمر كذلك على مستوى «حزب التجمع الديمقراطي» الذي شارك في تأسيسه عام 1997. فقد تقلد رئاسة الحزب لأول عام 1999 إلى أن غادره عام 2003 فيما يشبه «انقلاباً أبيض»، ثم عاد إلى رئاسته عام 2015 إلى يومنا هذا. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قاد حملة كبيرة للانتخابات التشريعية جعلت حزبه يرفع عدد مقاعده في البرلمان بـ27، محققاً بذلك أكبر زيادة في عدد المقاعد بين كل الأحزاب المشاركة.

وعلى المستوى الخارجي، تحمل السيرة الذاتية لأويحيى تحقيق إنجازين دوليين كبيرين؛ توسّطه باسم الجزائر لحل أزمة شمال مالي عام 1992 ثم توسطه باسم منظمة الوحدة الأفريقية (قبل تحوّلها إلى الاتحاد الأفريقي) لحل النزاع بين إثيوبيا واريتريا بين عامي 1999 و2000.

ولد أويحيى عام 1952 في بلدة بوعدنان بولاية تيزي وزو، عاصمة القبائل الكبرى، قبل أن تنتقل عائلته إلى العاصمة وبالضبط إلى حي المدنية. وتعتبر عائلة أويحيى من أتباع «زاوية أث أويحي» (مدرسة قرآنية) المنبثقة من الطريقة الرحمانية في المنطقة.

وهذه الخلفية العائلية الدينية جعلت أويحيى يرد على من ينتقدون معاداته للتيار الإسلامي بقوله إنه لا يقبل المزايدة عليه وبأنه «ابن زاوية».

أويحيى متحدث جيّد بالعربية والفرنسية، وعادة ما تكون مؤتمراته الصحافية «ثرية»، لكنه مقلّ في إعطاء المقابلات الصحافية الخاصة. يذكر المعجبون بأويحيى دعوته في يناير (كانون الثاني) 2012 لرجب طيب إردوغان رئيس الوزراء التركي (آنذاك) بـ«الكف عن المتاجرة بدماء الجزائريين»، وذلك رداً على اتهام إردوغان حينها فرنسا بارتكاب «إبادة» في الجزائر.

يحمل أويحيى أفكاراً ليبرالية تعادي التيار الإسلامي لكن من دون أن يصل إلى مستوى الدعوة إلى إقصاء هذا التيار من العمل السياسي. فخلال الأزمة الدموية التي شهدتها الجزائر في التسعينات، كان واحداً من أقطاب النظام الذين مزجوا بين الحل الأمني والسياسي، وعندما قدم بوتفليقة للحكم في 1999 وانتهج سياسة المصالحة الوطنية، لعب أويحيى دوراً كبيراً في الترويج لتلك السياسة الجديدة. كان ينتقل إلى المدن ويحث السكان على دعوة أبنائهم المنخرطين في الإرهاب إلى «التوبة» والعودة إلى أحضان المجتمع.

وربما كان أويحيى أكثر مسؤول تجرأ وصارح الرأي العام بمصير آلاف المختفين خلال الأزمة الأمنية (غالبيتهم إسلاميون خطفوا) بقوله «المختفون الله يرحمهم». وفي العهدتين الأوليين لبوتفليقة، اشتغل أويحيى باعتباره ممثلاً لـ«التيار الديمقراطي» مع ممثلي التيار الوطني (جبهة التحرير) والتيار الإسلامي (حركة مجتمع السلم) في «التحالف الرئاسي» وأظهر عن «تعاون براغماتي» لافت مع خصومه الآيديولوجيين.