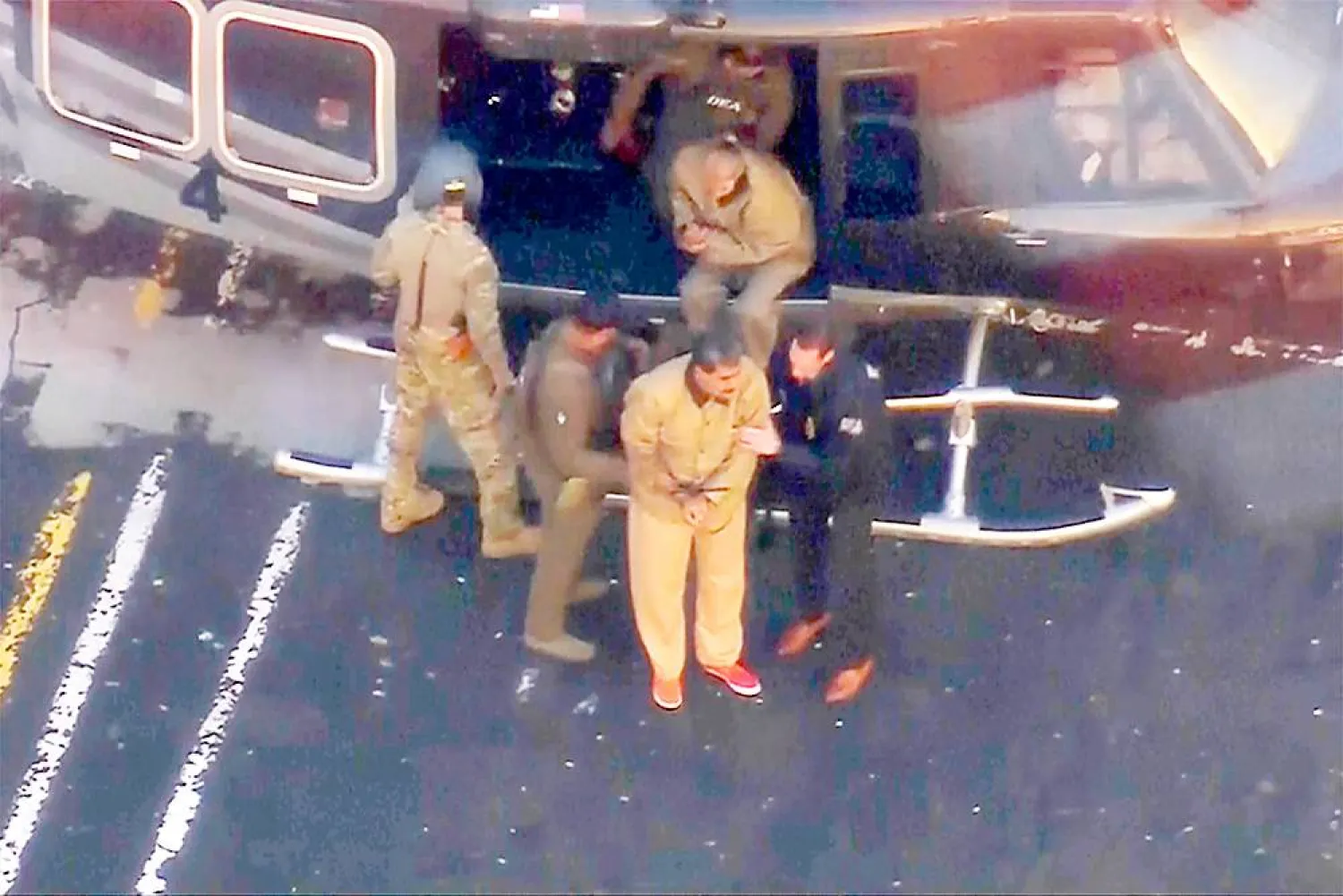

العملية العسكرية الخاطفة التي نفّذتها قوات النخبة الأميركية في مقرّ الرئاسة الفنزويلية، انتهت فجر الثالث من هذا الشهر بإلقاء القبض على نيكولاس مادورو واقتياده مع زوجته إلى نيويورك للمحاكمة أمام القضاء الأميركي بتهم «الإرهاب المرتبطة بالمخدرات». وبعد القرار المفاجئ الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب بتهميش المعارضة الفنزويلية - على الأقل في المرحلة الراهنة – وإبعادها عن مسار انتقال السلطة، يبدو أنها راهنت على بعض أركان النظام لتحقيق أهداف هذه العملية غير المسبوقة التي لا يُعرَف منها إلى الآن سوى إحياء قطاع النفط الفنزويلي وتسليمه للشركات الأميركية. ثم، تتجه كل الأنظار الآن إلى ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي تولّت الرئاسة بالإنابة، كما تولّت منصب القائد العام للقوات المسلحة، وبدأت تشرف على توجيه وإدارة «المرحلة» الانتقالية على وقع تهديدات ترمب، الذي ما انفكّ يكرّر: «الأمر لي في فنزويلا»، ويتوعّد من يخالف تعليماته بعواقب أين منها تلك التي نزلت بالرئيس المخلوع.

ديلسي رودريغيز ليست شخصية طارئة، أو حديثة العهد على المشهد السياسي الفنزويلي المضطرب والمعقّد. فهي في الصورة منذ صعود شخصية هوغو تشافيز الذي وضع أركان النظام الحالي، مروراً بفشل محاولته الانقلابية ودخوله السجن، إلى إطلاق سراحه وتوليه رئاسة البلاد، حتى مرضه ورحيله... ومجيء نيكولاس مادورو إلى سدّة الرئاسة.

خلفية يسارية ملتزمة

بل يمكن القول إن رودريغيز، التي «تدير» اليوم أخطر أزمة مرّت بها فنزويلا في تاريخها الحديث، تحمل السياسة في «حمضها النووي». وحكايتها مع السياسة تتمة لحكاية والدها خورخي أنطونيو الذي كان من قادة حركة «اليسار الثوري» الماركسية في ستينات القرن الماضي، وهو الذي أسّس «الرابطة الاشتراكية»... أي الحركة التي تدرّج فيها نيكولاس مادورو ناشطاً نقابياً، وكانت المدماك الأساسي في علاقة ديلسي وشقيقها خورخي مع «وريث» هوغو تشافيز.

الأب، خورخي أنطونيو، لقي حتفه عندما كان في عهدة الشرطة عام 1976 بعد اعتقاله بتهمة الضلوع في خطف أحد رجال الأعمال الأميركيين، وكانت ديلسي لا تزال في السابعة من عمرها. ولقد أثارت وفاته الناجمة عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة على يد الاستخبارات السياسية، غضباً واسعاً في الأوساط الشعبية، سيما وأن فنزويلا كانت تنعم يومذاك بأجواء من الحرية السياسية النسبية على عهد الرئيس الاشتراكي الديمقراطي كارلوس أندريس بيريز. وهنا تقول رودريغيز إن تلك الواقعة هي التي حفزتها لدراسة الحقوق، حيث تخرجت محامية من جامعة فنزويلا المركزية في كاراكاس، ثم تابعت تخصصها في القانون النقابي في باريس ولندن.

ديلسي ترعرعت مع شقيقها الأكبر خورخي في أجواء اليسار الفنزويلي المتشدد والحزب الذي أسسه والدهما... وكان أنصاره يعاملون الشقيقين دائماً بوصفهما ولدَي «شهيد الحركة اليسارية»، وكانا يشاركان خطيبَين في الاحتفالات بذكرى استشهاد أبيهما.

التأثر بهوغو تشافيز

وتعترف رودريغيز بأن «الثورة البوليفارية» التي حملت «القائد» هوغو تشافيز إلى رئاسة البلاد كانت بمثابة «انتقام شخصي» لذكرى أبيها، وحافزاً قوياً لها لدخول المعترك السياسي، وأيضاً لشقيقها خورخي الذي يتولّى حالياً رئاسة البرلمان... وسبق له أن أشرف على المفاوضات التي أجراها النظام على مراحل مع الإدارة الأميركية.

وحقاً، بدأت ديلسي رودريغيز صعودها السياسي في تراتبية النظام مع تشكيل حكومة تشافيز الأولى، حين تولت حقيبة مكتب الرئاسة التي غادرتها بعد أشهر قليلة بسبب اعتراضها العلني على بعض القرارات التي اتخذها تشافيز، وانتقلت للعمل مع شقيقها خورخي الذي كان يومذاك رئيساً لبلدية كاراكاس.

ولكن مع وصول مادورو إلى السلطة بدأ حضورها يترسّخ في المشهد السياسي الفنزويلي، فتولّت حقائب وزارية مهمة مثل الإعلام والاقتصاد والخارجية. كذلك اختارها مادورو نائبة له وكلّفها حقيبة النفط المهمة بعد إقالة الوزير السابق طارق العيسمي، المتحدر من أصول سورية - لبنانية، وسط فضائح مالية، وصارت تُعرف بلقب «سيّدة النفط».

شخصية بارزة ومؤثرة

رودريغيز تولّت أيضاً رئاسة «المجلس الوطني الدستوري التأسيسي»، وهو منصب بالغ الأهمية؛ إذ يمنحه الدستور سلطة أعلى من سلطة رئيس الجمهورية. وعلى غرار شقيقها الأكبر خورخي، الذي أقسمت اليمين الدستورية أمامه، كانت ركناً أساسياً في نظام مادورو، داخل فنزويلا وخارجها؛ إذ كانت المُحاور الرئيس مع الدول الحليفة مثل روسيا والصين وتركيا وإيران. واليوم تشكّل ديلسي، مع شقيقها خورخي، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيّو، وسيليا فلوريس زوجة مادورو، الدائرة الضيّقة التي يقوم كان يرتكز إليها نظام مادورو بشكل أساس.

ووفق مقربين منها، فإنها تعمل دائماً بتنسيق تام مع شقيقها، ويتمتع كلاهما باحترام كبير في أوساط النظام لما يحملان من مؤهلات وخبرة وتمرّس، خاصة بعد انكفاء عدد كبير من الساسة المخضرمين عن المشهد السياسي مع مجيء مادورو. وفي عام 2018، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على ديلسي وشقيقها خورخي ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو و«السيدة الأولى» سيليا فلوريس (زوجة مادورو). وهي تخضع أيضاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بتهم انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور النظام الديمقراطي في فنزويلا. وللعلم، رودريغيز متزوجة من رجل الأعمال المتحدر من أصول لبنانية يوسف أبو ناصيف الصميلي.

مثقفة ومنفتحة طبقياً

من جهة أخرى، يتفق الدبلوماسيون ورجال الأعمال الأجانب الذين تعاطوا مع رودريغيز خلال السنوات المنصرمة، على أنها تتمتع بثقافة عالية ولها علاقات جيّدة مع الأوساط البورجوازية الفنزويلية، وتعرف عنها مهارة فائقة في التفاوض حول الملفات الشائكة.

أيضاً، يذكر مطلعون أنها تدرك جيداً وجود «عالم» خارج معركتها الثورية، يقوم على المفاوضات والتفاهمات. وهذا ما ظهر إبان توليها حقيبة النفط بعد انفجار فضائح فساد ضخمة في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لفنزويلا على عهد سلفها في المنصب؛ إذ حرصت على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع واشنطن، وهي التي كانت وراء بقاء عملاق النفط الأميركي «شيفرون» في فنزويلا.

ولا شك، أنه بعد انكشاف هدف واشنطن الرئيس من وراء عملية اعتقال مادورو وإبعاد المعارضة في هذه المرحلة، أسهمت هذه الصفات في دفع إدارة دونالد ترمب، ووزير خارجيته ماركو روبيو «المهندس الحالي» للسياسة اللاتينية في الولايات المتحدة، إلى المراهنة على ديلسي رودريغيز في إدارة المرحلة الانتقالية.

بيد أنها، في المقابل، تعرَف ديلسي باحتقارها الشديد للمعارضة الفنزويلية، وقسوة تصريحاتها حول الكثير من قياداتها وفي رأسهم كورينا ماتشادو؛ إذ تسكنها قناعة بأن مهمتها الرئيسة هي ترسيخ الثورة التي بدأها هوغو تشافيز. ثم أن رودريغيز شديدة الإعجاب بالزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، وغالباً ما تستشهد بإنجازات الثورة الكوبية وبـ«الحركة الساندينية» في نيكاراغوا، ومفكّرها المفضّل هو الكاتب المعروف إدواردو غاليانو، أحد كبار منظّري اليسار الأميركي اللاتيني وصاحب المؤلف الشهير «أوردة أميركا اللاتينية المفتوحة».

امتحانها الأول...بعد إطاحة مادورو

الامتحان الأول الذي يفترض برودريغيز أن تتجاوزه، وبسرعة، هو الموقف الذي سيتخذه وزير الداخلية ديوسدادو كابيّو، الذي يعدّ «الرجل الثاني في النظام»، وهو القادر على إثارة الفوضى عن طريق سيطرته الكاملة على قوى الأمن والشرطة، وبخاصة على الميليشيا الشعبية المسلّحة التي تجوب شوارع المدن على دراجاتها النارية وتزرع الرعب في صفوف المواطنين منذ سنوات. وهذا الواقع دفع واشنطن إلى تحذيره من أنه قد يلقى مصير مادورو إذا امتنع عن تسهيل مهمة ديلسي رودريغيز كرئيسة مؤقتة للبلاد.

للعلم، كان لافتاً أن كابيّو، بخلاف بقية أركان النظام، خرج إلى الشارع بعد ساعات قليلة على اختطاف مادورو، معتمراً خوذة فولاذية وسترة واقية من الرصاص ومحاطاً بأفراد من الشرطة والجيش المسلحين. لكن معلومات تداولتها بعض أجهزة الإعلام الأميركية أفادت بأن إدارة الرئيس ترمب، بإيعاز من وزير الخارجية روبيو، قرّرت أيضاً المراهنة مرحلياً على كابيّو للحفاظ على الأمن خلال المرحلة الانتقالية، وعلى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز الذي يقود التيّار الأكثر تشدداً داخل النظام. ويذكر أنه سبق لواشنطن أن أعلنت في الماضي عن جائزة مقدارها 25 مليون دولار لمن يساعد في القبض على كابيّو، وأخرى بقيمة 15 مليون دولار على رأس وزير الدفاع.

... رهان أميركي

المتفائلون بنجاح الرهان الأميركي على كابّيو، يستندون إلى مساره السياسي بعد وفاة تشافيز الذي تردّد حتى اللحظات الأخيرة قبل رحيله، إثر مرض عضال، بين كابيّو ومادورو. وبعد اختيار الأخير لخلافة تشافيز، توقّع كثيرون أن الخصومة بين الاثنين قد تؤدي إلى ترنّح النظام وإسقاطه. لكن تبيّن لاحقاً أن المساكنة بينهما كانت ناجحة من حيث إنها حافظت على السلطة طيلة هذه السنوات الصعبة التي واجه فيها النظام مشاكل على صعيد الاعتراف بشرعيته إقليمياً ودولياً، وكان محط اتهامات عدّة بانتهاك حقوق الإنسان، وفرضت عليه عقوبات قاسية.

حقائق

رودريغيز... في سطور

> ولدت 18 مايو (أيار) 1969 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس

> والدها القيادي اليساري البارز خورخي أنطونيو رودريغيز (زعيم حركة اليسار الثوري، ثم مؤسس حزب «الرابطة الاشتراكية») ووالدتها ديلسي غوميز

> أخوها القيادي اليساري خورخي رودريغيز، رئيس مجلس النواب الحالي والوزير السابق.

> شريك حياتها: يوسف أبو ناصيف الصميلي

> حياتها الحزبية: عضو الحزب الاشتراكي المتحد (2012 - 2018) ثم حركة «نحن فنزويلا»

> تعليمها: محامية تخرجت في كلية حقوق جامعة فنزويلا المركزية، بجانب دراسة قانون العمل (من دون أن تتخرج في جامعة باريس الأولى (باريس بانثيون - سوربون)

> مناصبها السياسية: وزيرة شؤون الرئاسة (2006) - وزيرة القوة الشعبية للاتصال والإعلام (2013 - 2014) - وزيرة الخارجية (2014 - 2017) - رئيسة المجلس الوطني الدستوري (2017 - 2018) - وزيرة الاقتصاد والمالية (2020 - 2024) - وزيرة النفط والثروة الهيدروكربونية (2024) - نائبة رئيس الجمهورية (2024 - 2026) - رئيسة الجمهورية بالوكالة (2026)