أُدرج موقع «قلعة البحرين» في قائمة التراث العالمي لـ«منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونيسكو)» في عام 2007. في العام التالي، افتُتح «متحف قلعة البحرين» بهدف حماية الملامح التاريخية لهذا الموقع الأثري، وتوثيق الحقب الأثريّة التي شهدها. يحوي هذا المتحف عدداً كبيراً من القطع الأثريّة التي خرجت من بين أطلال هذه القلعة، ومنها مجموعة من التماثيل المصنوعة من الطين الأبيض المحروق، عُثر عليها في قاعة من قاعات مجمّع يُعرف اليوم باسم «قصر أوبيري».

شكّلت جزر البحرين في الماضي جزءاً من إقليم امتدّ على مناطق واسعة من ساحل شبه جزيرة العرب وعُرف باسم دلمون. بين عامي 2050 و1650 قبل الميلاد، نعمت دلمون باستقلالها، واشتهرت بتجارتها البحرية، إلى أن سيطرت عليها سلالة الكيشيين البابلية بشكل كامل، وظلّت تحت هذه السيطرة على مدى قرون من الزمن، ودخل اسمها في غياهب التاريخ. في عام 1225 قبل الميلاد، سار الملك الآشوري توكولتي نينورتا الأول بجيشه إلى الأراضي البابلية، وأسر الملك الكاشي كشتيلياش الرابع، وأضاف إلى ألقابه لقب «ملك دلمون»، غير أن دلمون ظلت بعيدة عن آشور، ولم تستعد بريقها في ذلك الزمن كما يبدو.

بعد خمسة قرون، لمع اسم دلمون من جديد، وتكرّر ذكره في النقوش المسمارية التي تعود إلى عهد سرجون الثاني؛ ملك الإمبراطورية الآشورية الحديثة بين عامي 722 و705 قبل الميلاد. على بعد 12 ميلاً إلى الشمال الشرقي من الموصل، على الضفة الغربية لنهر دجلة، مقابل أطلال نينوى، في القرية التي تُعرف اليوم باسم خورسباد، شيّد هذا الملك قصره الهائل في «دور شاروكين»؛ أي «قلعة سرجون»، وهو القصر الذي ضم أكثر من مائتي حجرة و30 فناءً، ومنه خرجت حلل فنية بديعة انتقلت إلى «متحف اللوفر» في باريس و«متحف المعهد الشرقي» في شيكاغو. حوى هذا القصر نقوشاً مسمارية كثيرة تمجّد مآثر سرجون الثاني، وفي هذه الكتابات تكرّر اسم أوبيري؛ «ملك دلمون الذي كان يعيش كالسمكة في وسط بحر الشروق؛ البحر الذي تشرق عليه الشمس، وعلى مسافة 30 ساعة مضاعفة». يستدلّ من هذا النص على أن «الوصول إلى دلمون كان يتطلب نحو 60 ساعة ملاحة من مصب الفرات؛ أي إنها كانت تبعد نحو 300 ميل، وهي نفس المسافة إلى جزر البحرين»، كما أشار محمد أبو المحاسن عصفور في كتابه «معالم الشرق الأدنى القديم».

من جهة أخرى، تؤكد هذه النصوص أن أوبيري؛ ملك دلمون، سمع بجلال عظمة سرجون الثاني، فأرسل بهدايا إليه... «وفي هذا الخبر إشارة واضحة إلى استقلال البحرين؛ أي جزيرة دلمون وخضوعها لحكم ملك لعله كان من أهلها. ولما كان القسم الجنوبي من العراق تحت حكم الآشوريين في هذا العهد، وللبحرين علاقات تجارية متينة مع هذا القسم، لذلك أرسل هدايا ثمينة إلى ملك آشور»، كما كتب جواد علي في موسوعته «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام».

في «قلعة البحرين» المرتفعة فوق تل يقع على الساحل الشمالي للجزيرة، كشفت بعثة فرنسية عن أسس مُجمّع شُيّد فوق أنقاض قصر يعود إلى الحقبة الكاشية، وتبّين أن هذا المجمّع يعود إلى الحقبة الأخيرة من دلمون، وهي الحقبة التي انتهت في القرن الخامس قبل الميلاد، حيث خضعت هذه البلاد لسلالة الأخمينيين التي أنشأت الإمبراطورية الفارسية الأولى. بدأت هذه البعثة الفرنسية مهمّتها في سنة 1977، وشرعت في تحديد معالم هذا المجمّع في سلسلة من الحفريات جرت بين عامي 1989 و1993، وأطلقت عليه اسم «قصر أوبيري»، وتبقى هذه النسبة افتراضية إلى يومنا هذا في غياب أي شاهد أثري يؤكّدها بشكل قاطع. في ركن من أركان هذا القصر، عثر المنقبون على مجموعة كبيرة من التماثيل الصلصالية الصغيرة، بلغ عددها نحو مائة قطعة. وقيل إن هذه التماثيل ترتبط على الأرجح بمعبد في القسم الغربي من الموقع، مما يعني أنها مجسّمات نذرية، غير أن هوية هذا المعبد لم تتضح بعد.

يصعب تحديد تاريخ هذه التماثيل بدقّة... ويُجمع أهل الاختصاص على القول إنها من نتاج المرحلة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن السابع قبل الميلاد

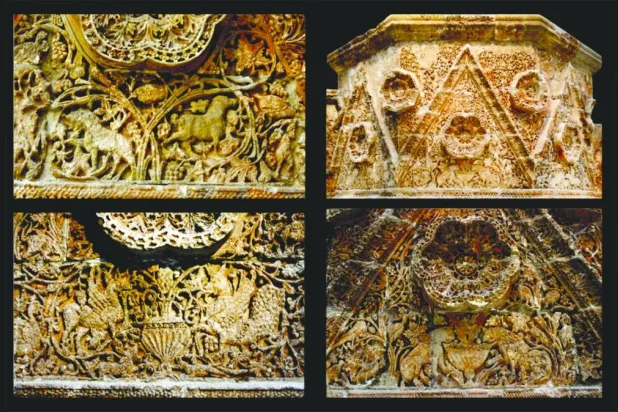

يصعب تحديد تاريخ هذه التماثيل بدقّة، ويُجمع أهل الاختصاص على القول إنها من نتاج المرحلة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن السابع قبل الميلاد، وكلّها من الطين الأبيض المحروق، وهي من الحجم الصغير الذي لا يتجاوز طوله بضعة سنتيمترات؛ منها ما وصل بشكل شبه كامل، ومنها ما فقد بعضاً من معالمه. تمثّل هذه التماثيل رجالاً ملتحين، وتتبع في تأليفها قالباً واحداً جامعاً، يتجلّى في تكوين الرأس كما في تحديد ملامح وجهه. يحلّ هذا الرأس في مجمل الأحيان فوق مساحة عمودية تُمثّل النصف الأعلى من جسم جُرّد من مفاصله. هكذا يبدو صدر البدن عارياً من أي ملامح، مع نتوء بسيط عند طرفي الكتفين، يشير إلى أعلى الذراعين الغائبتين.

تتكرّر ملامح هذا الرجل الملتحي بشكل لافت. تظهر العين على شكل دائرة تستقرّ في وسطها دائرة أصغر حجماً تُمثّل البؤبؤ. وتبرز كتلة الأنف العريض الأفطح وسط العينين. ويتحوّل الفم إلى خط أفقي غائر يستقرّ وسط شاربين ولحية نصف بيضاوية، تعلوها شبكة من الخطوط العمودية الغائرة تُحدّد خصلات شعرها. تُظهر النماذج التي وصلت بشكل شبه كامل أن صاحب هذا الوجه يعتمر قبعة مدبّبة كبيرة، تحدّ طرفها الأسفل مساحة أسطوانية بارزة. ومع هذه القبعة، تأخذ كتلة هذا الرأس شكل ما يُعرف في الهندسة باسم المُعيَّن، وهو شكل رباعي مكوّن من مثلثين لهما قاعدة مشتركة. تشكل قمّة القبعة المدبّبة رأس المثلث الأعلى، بينما يشكّل طرف اللحية الأوسط رأس المثلث الأسفل.

يبرز وسط هذه المجموعة الكبيرة من المجسمات الصلصالية تمثال فريد من نوعه يجمع بين هذا الرأس الآدمي الملتحي المميّز، وجسد حيواني ضاعت منه قوائمه الأربع. يشكّل هذا الكائن الهجين العجيب لغزاً يصعب حلّه في غياب الشواهد الأثرية التي تسمح بتقديم قراءة تأويلية لهويّته، والأرجح أن جسد الدابة يرمز إلى قوّة هذا الرجل الملتحي الذي تتكرّر صورته على عشرات من التماثيل النذرية.