هذه المرة لا خيال جانح. لا يوجد نمر على ظهر المركب ولا ضبع يفترس الحمار الوحشي. لا أسماك مضيئة أو طائرة. لا أرض تتراءى من بعيد فإذا بها معمورة بنباتات سامـة. لا اعترافات ولا ذكريات. فقط رجل في البحر على ظهر مركبه، الأضعف من أن يحميه. رجل يرى الموت أمام عينيه طوال الوقت ولديه جهاز اتصال لا يعمل. يصرخ «النجدة»، لكن لا أحد هناك ليسمعه.

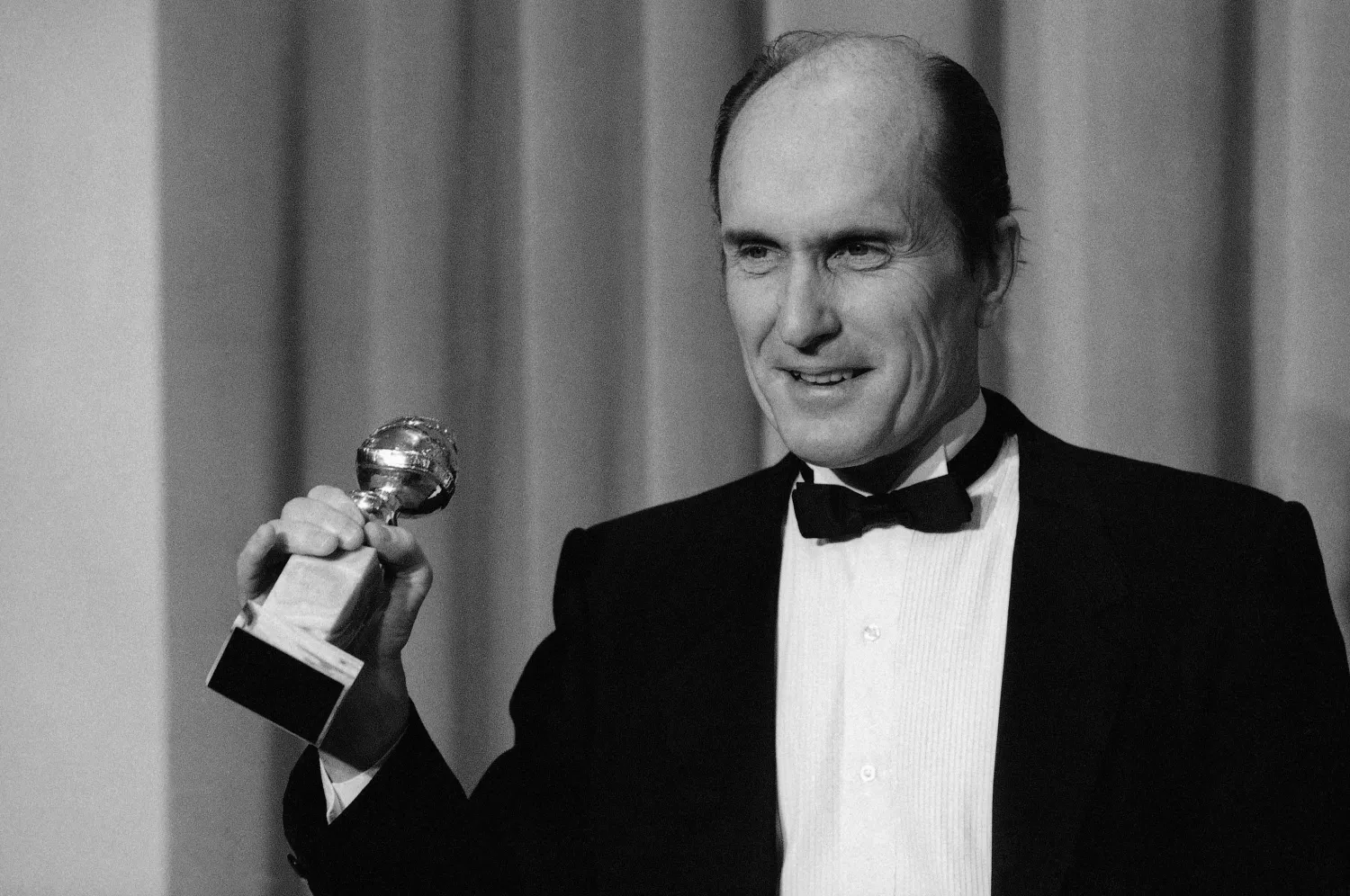

في «كل شيء ضاع» (للمخرج الشاب ج. سي. شاندور)، يقف الممثل روبرت ردفورد وحيدا في فيلم من ساعة وأربعين دقيقة، لا يجاوره أحد سوى البحر والسماء فوقه وخطر الموت غرقا أو جوعا وعطشا أو انتحارا. لكن الرجل يأبي الاستسلام، وطوال الوقت يبرز الفيلم سعي بطله للبقاء حيا، للصراع من أجل أن يطلع عليه يوم جديد ربما يحمل إليه خلاصا مما هو فيه.

روبرت ردفورد، (77 سنة)، لا يحمل اسما في هذا الفيلم كما لم يحمل اسما عندما ظهر في أول فيلم له على الشاشة الكبيرة سنة 1960، وهو «قصـة طويلة»، لاعبا دور واحد من فريق الريغبي في عمل من إخراج المسرحي جوشوا لوغن، وبطولة أنطوني بركنز وجين فوندا في فيلمها الأول كذلك التي لاحقا ستمثـل أمام روبرت ردفورد في فيلم «المطاردة» لآرثر بن (1966)، ثم تشاركه بطولة «حفاة في الحديقة» لجين ساكس في العام التالي. ولاحقا، في سنة 1979 بطولة «الفارس الكهربائي».

ردفورد من خريج التلفزيون، والباحثون سيجدونه في مسلسلات عدة من مطلع الستينات بينها «مافيريك» و«المعاون» و«بيري مايسون» و«المدينة العارية» و«ألفرد هيتشكوك يقدم». دور هنا ودور هناك، وهذا الشاب الدؤوب كان دائما يعبـر بعينيه عن فحواه. في «المطاردة»، يهرب من السجن محاولا العودة إلى البلدة التي لفظته لكي يبرهن عن براءته. في المشهد الذي عليه أن يكشف فيه عن نفسه للشريف (مارلون براندو)، تلحظ عليه تلك النظرة الخاصة: مزيج من الخوف والخشية والترقب. في فيلمه اللاحق «هذه الملكية مدانة» (1966) هي نظرة حانية وعميقة. حين انتقل لمشاركة بول نيومان بطولة «بوتش كاسيدي وسندانس كـد»، وجدنا الصورة التي سيبني عليها مستقبله كلـه: جميل المحيا، منطلق الفؤاد وعميق الذات في الوقت نفسه.

تعاون خلاق

«هذه الملكية مدانة» مأخوذ عن مسرحية لتنيسي ويليامز، كتب السيناريو لها المخرج فرنسيس فورد كوبولا، وأخرجها للشاشة سدني بولاك الذي عاد وطلب من ردفورد تمثيل خمسة أفلام أخرى من إخراجه؛ هي: «جيرومايا جونسون» (1972)، و«كيف كنا؟» (1973)، و«ثلاثة أيام من الكوندور» (1975)، و«الفارس الكهربائي» (1979)، و«خارج أفريقيا» (1985).

هذه الحقبة كانت واحدة من أنجح حقبات التعاون بين مخرج وممثل. يوازيها مثلا التعاون الذي جرى بين المخرج دون سيغل وكلينت أيستوود، أو بين المخرج جون فورد وجون واين، باستثناء أن روبرت وبولاك وقفا على يسار الوسط من السياسة، في حين عـرف واين وأيستوود وفورد وسيغل بوقوفهما في الخط المناوئ.

الغرب الأميركي في «جيرومايا جونسون» هو صراع مفترس بين الأبيض والهندي الأحمر (هناك مشاهد طويلة بلا حوار هناك أيضا)، و«كيف كنـا» يفصح عن نظرته إلى قضايا الطلاب كما تعبر عنها باربارا سترايسند (في حين لعب ردفورد دور ابن ثري يفتح عينيه على الواقع). في «ثلاثة أيام من الكوندور» هو ابن المخابرات المركزية الأميركية الذي يقع ضحية المخابرات المركزية الأميركية عقودا طويلة قبل قيام مات دايمون ببطولة سلسلة «بورن» التشويقية الجديدة. لا عجب أن ردفورد أراد العزلة بمنأى عن المدنية التي لفظت القضايا وعن الإعلام الذي لا يحمل واحدا منها في «الفارس الكهربائي». أما في «خارج أفريقيا»، فهو صوت ضمير يجد ما يرفضه من وقائع على أرض القارة في منتصف القرن الماضي.

ردفورد ليس من النوع الذي يصرخ، ولا أفلامه من النوع الذي يرفع أعلاما ويردد شعارات. وهذا ما جعله محبوبا أكثر. كان عليه حين انتقل من الخامة التلفزيونية للتجسيد السينمائي الكامل أن يبرهن عن أنه أكثر بكثير من مجرد شاب أشقر ووسيم ورشيق. وأدواره في أفلامه جميعا تعكس هذه الرغبة التي لم ينجح في إثباتها إلا عبر تجنـب الأدوار البطولية التقليدية السطحية من ناحية ودفع موهبته في تقمـص تلك الشخصيات التي تعبـر عن نفسها بعينيها. حين يطلب من فاي داناوي الإنصات له وسماع قصـته بعدما غزا منزلها هربا من مطارديه في «ثلاثة أيام من الكوندور» تريد منها أن تنصاع لما يطلبه لأنك تهتم لنجاته. سوف لن يقوم بحركات سوبرمانية لكي ينجو، بل سيعمد إلى واقع التصرف، كذلك الحال في «الجوهرة الساخنة» (The Hot Rock) الذي لعبه تحت إدارة بيتر ياتس عام 1972. هو لص مصارف، لكنك لا تمانع، وهو لن يبيعك مهارة استثنائية، بل شجاعة محسوبة.

«المرشـح» لمايكل ريتشي، في العام ذاته، كان نقدا تكرر قبل ذلك وبعده لحياة المرشحين للمناصب السياسية في الولايات المتحدة، لكنه عاد لدور اللص الظريف في «اللدغة» لجورج روي هيل (1973) وبقي أفضل ما في «غاتسبي العظيم» (1974)، وقاد نقدا إداريا آخر حين لعب واحدا من أفضل أفلام السجون وهو «بروباكر» (لستيوارت روزنبرغ - 1984).

تستطيع أن تقول إن ردفورد وعى أهمية أن يتحول إلى الإخراج (والإنتاج طبعا) باكرا وقبل أن تغيب عن شمس وسامته. والنتيجة حتى الآن تسعة أفلام، ليس من بينها ما هو رديء: بدأت هذه المرحلة بدراما رائعة البناء عنوانها «أناس عاديون» (1980) الذي نال عليه أوسكارين (أفضل فيلم وأفضل مخرج، بالإضافة إلى أوسكارين آخرين؛ واحد للكتابة والثاني للممثل تيموثي هاتون في دور مساند). أعاد الكرة الدرامية الهادئة في «نهر يمر خلاله» (1992) و«هامس الحصان» (1998). في العام الماضي، قدم فيلمه التاسع «الصحبة التي تحتفظ بها»، الذي وإن لم يكن تحفة إلا أنه عمل جيد يقوم على طرح السؤال حول ما الذي حدث لتلك القضايا التي وقف ردفورد نفسه مدافعا عنها في السبعينات.

* رفاق ردفورد

* روبرت ردفور هو واحد من عشرة ممثلين رجال ميـزوا الستينات والسبعينات (جيل ما بعد مارلون براندو وستيف ماكوين) بأدوارهم انتقلوا إلى الإخراج أيضا وهم: كلينت أيستوود، دستين هوفمن، جاك نيكولسون، وورن بيتي، سيدني بواتييه، وودي ألن، آل باتشينو، روبرت دي نيرو وروبرت دوفال.