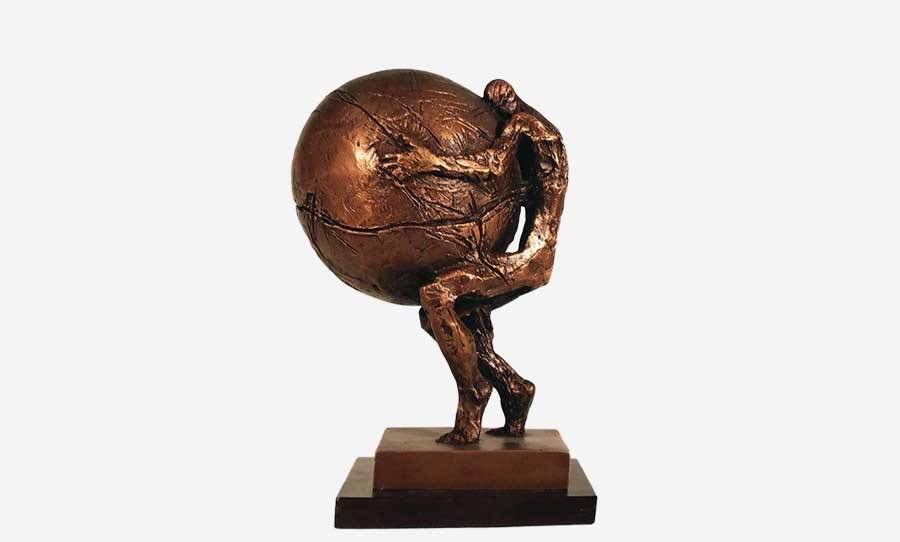

يعتقد جميع الناس أن ما يعرفونه ويرونه، هو الحقيقة بالنسبة إليهم وإلى الجماعة التي ينتمون إليها. لكن العلم يقلب، في كل مرة أوهامنا، ويكشف لنا أن أغلب ما اعتقدنا بأنه حقيقي، ليس سوى رأي، ومعرفة تلقائية وظنية، وصور متغيرة. وقد عالج الفيلسوف اليوناني أفلاطون، إشكال الحقيقة في أسطورة سماها بأسطورة الكهف، في كتابه الشهير «الجمهورية». في تلك الأسطورة، يدعونا أفلاطون، إلى تخيل مجموعة من السجناء المحبوسين في هذا الكهف، مقيدي الأيدي والأرجل، بحيث لا يستطيعون الفكاك أو الالتفات إلى الخلف، بينما توجد خلفهم كوة يدخل منها نور الشمس، وتوجد كل الأشياء الحقيقية، لكنهم لا يستطيعون رؤيتها لأنهم مقيدون. لذا فإنهم يكتفون بالنظر أمامهم، ويرون ظلال الأشياء الموجودة خلفهم منعكسة في شكل صور أمامهم. وهكذا يألفون مع الوقت والعادة، رؤية تلك الظلال وكأنها حقائق. وهكذا حسب أسطورة الكهف، فإن السجناء يرمزون إلى كل الناس الموجودين في هذا العالم، بينما الظلال تشير إلى أشباه الحقائق، أو ما ألفوا هم اعتباره حقيقة، وكان شرط الوصول إلى الحقيقة، حسب أفلاطون، هو التخلص من تلك القيود التي تكبلهم في الكهف. هذه القيود التي لن تكون سوى العادات والتقاليد والمعارف الشائعة التي تعلمناها من الكهف الذي نعيش فيه. والكهف هنا، هو المحيط والعالم الذي تربى فيه الفرد وتطبّع به. هذه الظنون والمعارف الظنية، لا يمكن التخلص منها، إلا عن طريق الحكمة، والشك الذي يشتغل به الفيلسوف من أجل الوصول إلى العالم الحقيقي، الذي سماه أفلاطون في أسطورته، بعالم المثل. ونحن نتأمل التصور الأفلاطوني ونشاهد البث الكثيف للصور الإعلانية التي تغزو وتملئ عالمنا، نعيد تأمل هذا التفكيك والانتقال الاستراتيجي الذي عرفه تصورنا للعالم من كهف أفلاطون إلى رينيه ديكارت، وصولا إلى عصر الاحتفال بالصور والاستهلاك، في عصر وسم بعصر الصورة.

هناك عبارتان مشهورتان في تاريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، تلخصان لنا وتكثف كل التحولات الجذرية التي مست عالمنا. فمن الكوجيتو الحداثي لديكارت (يرى ديكارت أن الأنا، أو الوعي، أو التفكير، أو الذات، أو العقل، هو كل الوجود، وهو القائل «أنا أفكر، إذن أنا موجود»)، إلى الكوجيتو المابعد حداثي: «أنا أستهلك، أنا موجود»، هناك توصيف دقيق لانتقال جذري من مرحلة تاريخية قامت على تصور للإنسان باعتباره مركزا للكون، وباعتباره مركز الثقل الذي تستمد منه كل الموضوعات قيمتها، سواء تعلق الأمر بالطبيعة أو الجمال أو الميتافيزيقا. لكن الإنسان لم يعد في عالمنا اليوم، الثابت الذي تستمد منه الأشياء قيمتها. بل أصبحت الأشياء في مركز الصدارة. لذلك نجد لوك فيري يعلن في كتابه «الإنسان المؤله»، أن الكوجيتو المابعد - حداثي لعصر الصورة، قائم على الاستهلاك، والإفراط في الاستهلاك. وفي سياق هذا الانقلاب، تحضر الصورة باعتبارها الوسيط الذي تشتغل عبره كل الخطابات المعاصرة حول الأشياء. فإذا كان الخطاب الإنساني اشتغل عبر وسيط الكلمة والحامل الورقي منذ أفلاطون، فإن الخطاب حول الأشياء، يشتغل عبر وسيط الصورة البصرية والكلمة. في هذا السياق، يمكننا أن نستحضر الخطابات الإعلانية والصورة الإعلانية، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من عالمنا اليومي. فكل خطاب إعلاني يقدم نفسه باعتبار غايته الأولى: الاهتمام بصحتنا وجمالنا ورشاقتنا. وقد انتبه جان بودريار إلى هذا التوظيف الاستراتيجي والمدروس للنجوم، وخاصة جسد المرأة، حيث يقول انطلاقا من حديثه عن فلسفة الإغواء والإغراء: «يتمثل الإغواء بالنسبة لنا في الشيطان، وقد كان من بين الحيل التي يوظفها، تلك النساء الساحرات الماكرات، الشريرات، أو تلك النساء الجميلات القادرات على الإيقاع والغواية بالرجال. لقد كان الإغواء دائما مرتبطا بالشر والانهماك في الأمور الدنيوية، على حساب الجوانب الروحانية. هكذا كانت النظرة إلى النساء وما تزال في كثير من الثقافات والأساطير المؤسسة». وهو ما يعمل الخطاب الإعلاني على تغذيته، من أجل ضمان السيطرة واستمرار العين المحدقة، التي عبر عنها مشال فوكو، من أجل خلق أجساد طيعة، واستدماجها في صيرورة النظام، وفي قيمه واتجاهاته ومواقفه، حتى نسلك وفق ما يريده القائمون على الصورة الإشهارية، لا كما نختار نحن بإرادتنا. وهذه وظيفة الخطاب الإشهاري، إنه «شرطة جديدة للفكر» وللمواقف والاتجاهات، وهو خالق للحاجة والرغبة والقيمة. ويمكنني أن أتجرأ أكثر، وبتواضع وحذر علمي شديد وأقول: إن الإشهار جعل العالم مليئا بالآلهة، ولم يعد هناك إله واحد، وهذه هي آيديولوجية الإعلان والصورة الإعلانية. فقد بلغ الاهتمام بالنجوم والأيقونات التي يوظفها الخطاب والصورة الإعلانية، إلى حد التقديس، ويكفي أن ننظر إلى عارضات الأزياء ولاعبي كرة القدم.

وحسب السيميولوجي - المهتم بعلم العلامات، سعيد بنكراد: «إن الوصلة الإعلانية لا تبتعد كثيرا في صياغتها لمضامينها عن هذه الصور. فحتى في الحالات التي تحاول فيها إيهامنا أنها تستند إلى قواعد العقل التي تتحكم في الشراء، فإنها تفعل ذلك استنادا إلى منطق صوري، يخفي الدافع والغريزة والانفعال وراء كل فعل شراء. إن الأمر يتعلق بعملية تحرير لهذا الفعل من القيود التي تفرضها المراقبة العقلية والقذف داخل عالم الاستهلاك، متسلحا بانفعالات مستوحاة من مناطق نفسية بالغة التنوع. إن الشراء مرتبط في أغلب الحالات بالانفعالات لا بقرارات عقلية صاحية، ولو تعلق الأمر بمادة استهلاكية نفعية». ورغم أهمية هذا الجانب الإخباري، والبعد الاقتصادي الذي يتضمنه الخطاب الإعلاني، علينا البحث فيما قبل الإخبار والحياد المزعوم للخطاب الإشهاري، من أجل تفكيكه وتحليله والكشف عن خلفياته الآيديولوجية، وكيف يوحد ويوجه ويشكل، ويخلق الحاجة والمواقف والسلوكيات. وإلا فكيف يمكننا تفسير هذا الارتباط الجماهيري مع فريق مثل «البارصا» (برشلونة)، وريال مدريد؟ هذه الفرق التي أصبحت مرتبطة بعلامة «بيبسي» كسلعة أو بـ«كوكا كولا». إن إثارة الرغبات وخلق الحاجة هما بؤرة الرسالة الإعلانية. وعلى هذا الأساس، فإن الرغبة هي في الأصل، ما يمكن أن يحدد باعتباره منتجا للصورة الإعلانية. لذلك وجب التمييز بين الرغبة والحاجة. فالحاجة تستدعي الإشباع، أما الرغبة فتقود إلى أنتاج حالات الاستيهام. وهذا الترابط بين الحاجات وبين الرغبات المتولدة عنها، هو الممر السري الذي يقود إلى فهم المضمون الحقيقي لاستراتجيات الإشهار والصورة الإعلانية التي يشتغل عبرها. وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تحول المنتج إلى قيمة، فأن تشتري «شيئا» لا يعني تلبية حاجة ضرورية وحسب، بل يعني العيش من خلال هذا المنتج ضمن وضعية كل الذين يقتنون منتجا مماثلا.

إن الصورة الإشهارية تمنح مشروعيتها انطلاقا من التفكير في المستهلك، وذلك بتوفير حاجياته وفرضها عليه. بل الأمر يصير كذلك، عندما يفكر في مستقبله وأفق انتظاره، وعندما يحدد نظرته لمعنى الحياة والوجود. فهو قريب منه في جميع أحواله الاجتماعية، ويرافقه في المناسبات حين يحتاج إليه. وهو الحل والبديل، يجيبه عن تساؤلاته التي لم يطرحها أو التي تتبادر لديه، ويملك مفاتيح الإشباع، انطلاقا من آليات اشتغاله وفي بنيته. فهو يحاول أن يخترق الوعي وذلك بإلزام المتلقي وتوجيهه نحو فعل الشراء: «حيث يشير فعل الشراء، أحيانا، إلى التطهير أو إثبات الذات أو الإنفاق كنوع من الخلاص. إن الأمر يتعلق بالصور الأولية التي لا يفسرها السلوك الفردي نظرا لعموميتها، فهي مشتركة بين كل أفراد النوع البشري. وهي صور غامضة، ولا يدركها الفرد بشكل واع، ويطلق عليها سيغموند فرويد (S.freud) البقايا المهجورة»، أي تلك الأشكال النفسية التي لا يمكن لأي حدث في حياة الفرد تفسيرها. إنها تبدو وكأنها فطرية وأصلية، وهي بذلك تشكل إرثا للذهن البشري. «وليس غريبا أن يتوقف الدارسون وهم يحاولون تفكيك آليات الاستراتيجية الإعلانية، عند أبعاد داخل الكائن الإنساني من دون الاهتمام بما تقوله الوصلة عن المنتج وخصائصه. فكل ما تقوله الإرسالية الإعلانية، موجه، في المقام الأول، نحو إرضاء بعض الميول الداخلية التي قد لا يلتفت إليها المستهلك بشكل واع. فهو يعيشها على شكل صور مبهمة، تستوطن لاشعوره في غفلة منه. وهي التي تحدد ردود أفعاله في كثير من الأحيان. فداخل الإنسان تتعايش مجموعة من النزاعات التي لا يحققها دائما بشكل صريح». «فالإشهار والصورة الإعلانية ترومان أن يكون جذابا ومغريا. إنه يمزج داخل الوصلات بين العاطفي والعقلي»، إذ تحكمه ميكانيزمات منطقية وإستاتيكية حتى يقوم بوظيفة الإقناع والتأثير، وذلك عن طريق فك مغالق البنية الذهنية للمستهلك. وهكذا يبدو أن ما كان يراه السجناء هو الحقيقة، وما اعتقده أفلاطون بكونه وهما، أراه اليوم بفعل قوة الخطاب والصورة الإشهارية حقيقة. فانقلب الوهم حقيقة وسارت الحقيقة وهما. وحينما تغيب الحقيقة تصبح الحرية موضع سؤال؟ هل الحرية هي الاختيار حينما نذهب للتسوق بين الأبيض والأسود؟ يجيبنا تيدور أدورنو: «إنها الابتعاد عن الخيارات المحددة سلفا»، وكل شيء في عصر الصورة الإشهارية حدد سلفا، مما يعني أننا لسنا أحرار إلا نادرا!.

مراجع: ميشال مافيزولي، «تأمل العالم، الصورة والأسلوب في الحياة الاجتماعية»، ترجمة فريد الزاهي، الرباط، منشورات المعهد الجامعي، سلسلة ترجمات، 2005. سيغموند فرويد، «علم النفس الجماهيري»، ترجمة جورج طرابيشي، «دار الطليعة»، بيروت، 2006. سعيد بنكراد، «الصورة الإشهارية»، الرباط، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى. شاكر عبد الحميد، «عصر الصورة»، الكويت، سلسلة «عالم المعرفة»، العدد 311 سنة 2005.

* أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي بالمغرب