غادر البروفسور محمود شريف بسيوني مصر يوم 9/ 12/ 1962، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ ميلاده، معتقدا أنه لن يعود إليها ثانية. لكن صداقات والده، وتدخّل جيهان السادات، دفعت بالرئيس الراحل أنور السادات وقتها، إلى إصدار أمر بحرق ملفه من أرشيف الاستخبارات، ودعاه شخصيا إلى مصر سنة 1974، وبعد عودته عُرض عليه منصبان وزاريان من الرئيسين الأسبقين السادات ثم حسني مبارك، لكنه رفض، لأنه، وحسب ما فُسّر، لم يكن بإمكانه العمل وسط ما سماه «أجواء الفساد». بعد عودته إلى أميركا، دارت بينه وبين سياسيين من إسرائيل وأميركا حوارات مهّدت الطريق أمام طرح فكرة المبادئ الأولية لاتفاقية «كامب ديفيد»، وصياغتها بشكل قانوني.

ويذكر شريف بسيوني قصة طريفة، إذ وقعت نسخة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بين أوراقه بطريق الخطأ. ولاحظ البيت الأبيض حينها أن النسخ ناقصة، ولم يعثر علها حتى العام 2008، حين تقاعد بسيوني رسميا، ومنح أوراقا ووثائق خاصة للأرشيف في جامعة دي بول بشيكاغو. وقد خصصت الجامعة شخصا لتصنيفها، وبينها خطاب السادات، وخطابات من كارتر، ومن رؤساء دول. وجاءه الملكف بالتصنيف، يسأله عن وثيقة لا يعرف تحت أي خانة يمكن وضعها. ووقال له، إنها «اتفاقية سلام» مكتوبة على ورق كربون تعود لعام 1979.

هنا الحلقة الثالثة من مذكراته.

بدأت في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 1962 تحديدا، حياة جديدة. كنت قد خرجت من مصر بتاريخ 9/ 12/ 1962، الذي يوافق تاريخ ميلادي.

دخلت أميركا بفكرة أنني لن أعود إلى مصر، إلا أن الظروف شاءت أن يكون أحد أصدقاء والدي، المتحدث الرسمي لحكومة السادات، وكان اسمه أشرف غربال، وأصبح بعد ذلك سفيرا لمصر لدى أميركا، اتصل به والدي، الذي كان دربه في الماضي، للتوسط من أجل عودتي. تحدث أشرف غربال مع السادات، بعد حرب 1973، وتحديدا سنة 1974، وقال له هناك ابن دبلوماسي يهمنا. وعلمت بعد ذلك، أن السيدة جيهان السادات أيدت موقفي مع الرئيس لسبب آخر، وهو أنها كانت على صلة بوالدتي، عندما كانت عضوا في إدارة الهلال الأحمر، وكانت والدتي عضوا فيه أيضا. وكانت الملكة فريدة رئيسة المجلس، إلى أن طلقها فاروق. بعدها تنحّت. لكن عندما أصبحت السيدة جيهان عضوا في المجلس في 1954 و1955، كانت والدتي تؤنب بقية الأعضاء ممن لم يتقبلنها وقتها، ووقفت إلى جانبها، وتلقتها بحفاوة. وحفظت السيدة جيهان الجميل وكرمتني في أشياء.

المهم أن أنور السادات أمر شخصيا، بحرق ملفي، والسماح لي بالرجوع إلى مصر سنة 1974، بدعوة شخصية منه. ثم شغلت بعدها نائب رئيس ثم رئيس جمعية المصريين في أميركا، ونظمت أول مؤتمر لعودة المصريين المغتربين إلى مصر، وكان بداية ما يسمى «مصر في عام 2000»، أي فكرة النهضة المصرية التي تأتي بالتعاون بين المصريين المغتربين والمصريين في الداخل، لكي يرجع المصريون المغتربون أصحاب الخبرة والاتصالات العالمية إلى وطنهم، ويسهمون في تنميته. وكان هذا هدفنا، والرئيس السادات غالبا ما كان يضع مؤتمراتنا السنوية تحت إشرافه، وكانت تحضر السيدة جيهان السادات لتترأس معي هذه الندوات، لكن للأسف فشلنا، لأن المجتمع المصري لم يكن قادرا على قبول فكرة عودة المصريين من الخارج بسبب الغيرة والحقد والحسد، وهي الأمراض الاجتماعية السائدة في المجتمعات العربية.

لكنني الوحيد الذي جرى تعيينه أستاذا في كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث بقيت لسنوات طويلة أحاضر في كل مرة أعود فيها إلى مصر، ووجدت عددا من زملائي يتمتعون بخبرة علمية وطبية كبيرة جدا، ومن الممكن أن يخدموا البلد، ولكن لم يستطيعوا ذلك نظرا للغيرة والأحقاد الشخصية، ومع ذلك فإن كثيرين عادوا إلى مصر وفتحوا مستشفيات خاصة، ولكن على مستوى القطاع الخاص وليس الحكومي، كما كنا نرى.

بعد ذلك، عملت مستشارا قانونيا للرئيس السادات، خاصة في اتفاقية كامب ديفيد 1978، واتفاقية السلام 1979، ثم عرض علي الرجوع لمصر في إحدى الدرجات الوزارية، لكني رفضت، لأنني وجدت أن بعدي عن مصر سنوات طويلة سيجعل من الصعب علي العمل في المناخ والبيئة السياسيين اللذين كانا سائدين أيام السادات، وفي أيام حسني مبارك بعده.

كذلك عرض عليّ حسني مبارك العودة إلى مصر وزيرا، لكني أيضا لأنني لا أستطيع العمل في مجال يسود فيه الفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل من يعملون في تلك المجالات؛ فقلت لحسني مبارك كما سبق أن قلت للسادات، وبمنتهى الصراحة: «أنا إذا أتيت إلى هنا، الحيتان ممن هم في السلطة والوزراء سيفطرون ويتغدون ويتعشون بي، ولن أفهم ما يدور حولي»، فضحك كلاهما من موقفي.

كنت أعلم أنه، على الرغم من وجود أناس جيدين، فإن الأغلبية تمشي في اتجاه الفساد واستغلال السلطة، وأنني سأكون ضد التيار، إذا عُرض عليّ شراء أرض كما يجري مع كل الوزراء، إذ لا يوجد وزير لم يشترِ أرضا حكومية بثمن بخس، بني عليها فيللات بثمن بخس. أنا لا أملك شيئا؛ فعندي شقة بالإيجار في جاردن سيتي، التي أجرها والدي منذ عودته من البرازيل سنة 1947. وبصراحة، لم يتحدث حسني مبارك معي بعدها، لمدة أربع سنوات. لكنه عاد للحديث معي، عندما جاء في زيارة إلى شيكاغو، وطلب مني تنظيمها. عادت بعدها العلاقة بيننا، لكن هذا الحاجز ظل قائما، وإن لم يمنع أن تكون علاقتي به محترمة جدا. وقد منحني مبارك وساما سنة 1984، وكانت علاقتنا مفتوحة، ويمكنني التحدث إليه بمنتهى الصراحة، وكذلك مع كبار رجال الدولة. كان من المعروف أنني رجل مخلص لوطني، لكن لا يمكنني المشاركة في نظام أراه مبنيا أساسا على الفساد واستغلال النفوذ.

كان لي دور في «كامب ديفيد»، وفي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وفي الواقع، كان هناك لقاء في شيكاغو مع مستشار العلاقات الخارجية، وحضر فيه أبا إيبان الذي كان وزير خارجية إسرائيل آنذاك، وألقى خطبته، وبعدها كان هناك غداء لبعض الأفراد، وكنت العربي الوحيد المدعو لهذا اللقاء، وعادة ما تكون الأغلبية في مثل هذه اللقاءات من اليهود، ونادرا ما نجد عربيا، على الرغم من أن الوجود العربي زاد قليلا في السنوات التي تلت ذلك. وطبعا المنظمات اليهودية مجتهدة، وتعمل على الحد من أي نفوذ آخر. حتى أنا تأثرت في حياتي العامة كثيرا من تدخل النفوذ اليهودي في أميركا، في تعطيل تقدمي في مجالي. حتى عندما أصبح ريغان رئيسا للجمهورية، سنة 1982 كنت مرشحا لأن أكون مستشارا قانونيا في مكتب وزير الخارجية، لكن اللوبي اليهودي وقف في وجهي، ووجدت هذه الصعوبات في مجالات أخرى. في بعض الأحيان مثلا كنت مرشحا لأكون رئيس جامعة في نيويورك، لكن الأساتذة اليهود هناك تعصبوا وقاموا بمظاهرة ضدي، وفي جامعة إلينوي في شيكاغو كنت مرشحا كنائب رئيس جامعة للشؤون العلمية، وكذلك قاموا بمظاهرات ضدي، على أساس أنني كنت أدافع عن القضية الفلسطينية.

ولا بد أن يعلم القارئ العربي أن اللوبي اليهودي - الأميركي لا يسمح للعربي أو المسلم أن يرقى لمناصب عليا، لذلك لا يوجد في أميركا وزير أو وكيل وزارة أو سفير من أصل عربي أو مسلم.

في المجالات العلمية مثلا البعيدة عن السياسة، نعم، يمكنه أن يتعايش، لكن إذا كان له تدخل في السياسة أو الإعلام يُهاجم مباشرة مهاجمة شديدة وغير مفهومة، ولا يسمح له بأن تكون له «سمعة»، لذلك طوال حياتي كافحت ضد هذا، وشعرت بهذا التدخل واستطعت التغلب عليه، ومجالي في حقوق الإنسان والقانون الدولي، ربما لم يسمح لهم كثيرا بذلك، حيث كنت مديرا لكثير من المنظمات العربية في أميركا، سواء كانت منظمة العلماء العرب، التي أُسست بعد 1967، وكنت رئيسا لها، أو رئيس المؤسسة المصرية للمغتربين، أو حين كنت في شيكاغو رئيسا للمركز الإسلامي؛ فنتيجة كل هذا كان دوري معروفا.

وما بين نكسة 1967 ونهاية 1969، كنت الوحيد المتحدث عن الجانب العربي، ولم يجرؤ أحد أن يتحدث، ويمكنني إثبات ذلك عبر الندوات الصحافية التي شاركت فيها، وتحدثت على موجات الإذاعة والتلفزيون خلال سنتين أكثر من 200 مرة.

وعلى امتداد 24 شهرا، كنت حاضرا في كل البرامج الوطنية الكبرى، والأخبار، والمناظرات مع أبا إيبان، ومع رابين. وكانت فترة لم يجرؤ عربي فيها على الكلام، لأن الجميع كانوا متأثرين، نتيجة النكسة.

لهذا أصبح لي دور معروف، وسنة 1973، عندما أصدرت كتابي الذي يحمل اسم «ستورم أوف ذي أراب وورلد»، ذهبت جماعة من تنظيم يهودي إلى الناشر بعد نشر الكتاب، واشترت كل النسخ، لكي لا يُوزّع، لأن الكتاب لقي صدى إعلاميا كبيرا، وجرت له قراءات في مجلات كبرى، مثل «دالاس نيوز»، و«سان فرانسيسكو»، و«شيكاغو دايلي نيوز»، وفي كل أنحاء أميركا كتبت عنه قراءات ممتازة. لكن بقيت نحو 200 نسخة فقط في السوق، ويمكن تحصيلها.

ما يقع في أميركا منذ سنوات طويلة يشكل فشلا ذريعا للإعلام العربي؛ فشل لتدخل الفكر العربي هنا، وفشل لدعم المجتمع العربي الإسلامي في أميركا. وبالطبع، هناك مشكلات في هذا المجتمع العربي، سواء في العالم العربي أو الخارج، فهو دائما منقسم على نفسه، ودائما منفصل، ولذلك المنظمات كلها تتنازع على الرئاسة، وتتنازع على الكرسي، ولا تولّد عملا جديا، فإذن هنالك صعوبة، ولا يوجد صوت عربي أو إسلامي أو عمل حقيقي، سواء في العمل العلمي، أو الفني، أو الثقافي، ولا سيما في المجال السياسي، في حين أن المنظمات اليهودية منظمة تماما وتقوم بكل هذا العمل في هذه المجالات وتنجح، فنحن لا نستطيع أن نقول إن العيب عليهم هم لنجاحهم، لكن العيب علينا نحن لفشلنا.

في سنة 1975، كنت في هذا اللقاء مع أبا إيبان، وخلال العشاء الذي أقيم بعد الخطبة التي ألقاها، توجه إلي، وطلب رأيي في الظروف. قلت له: بالنسبة لي هناك نوع من التعجب؛ فأنا لا أرى أن هناك اختلافات جوهرية لا يمكن التغلب عليها.. ونحن نتحدث عن سنة 1975، وحتى الآن، المعطيات نفسها موجودة؛ أقصد فكرة وجود دولتين على أساس حدود سنة 1967.. ما الصعوبة في تحقيق ذلك؟! إذا كنا متفقين عليه وإذا كان كل العالم متفقا عليه، فما الصعوبة في تحقيقه؟! لا توجد صعوبة في تحقيق وسائل أمنية مثلا. وهنا التساؤل: هل إسرائيل في نيتها حقا إنشاء دولتين بناء على حدود 1967؟! أم أنها تتظاهر بذلك أمام العالم؟ بينما هي وهي لا غير راغبة في القيام بذلك لسبب بسيط، وهو أنه في عقيدة اليهودي أن هذه الأرض هي أرض معطاة إليه؛ فهو الشعب المختار، والشعب المختار هو الذي أراد الله أن تكون هذه الأرض أرضه، فبالتالي لا يمكن أن يتخلى عنها، فعقيدته مثل عقيدة المسلم مثلا، في أن دين الإسلام هو خاتم الأديان، وذلك معناه أن المسلم الذي يعتنق عقيدة أصولية لا يعترف بوجود الديانة المسيحية، أو اليهودية، إلا إذا كانت جزءا من التاريخ المتطور الذي أدى إلى الإسلام. ويبقى الدين الإسلامي هو الوحيد بالنسبة له، ولا يعترف بغيره، ومن يعتنق غيره يبدو كأنه كافرا، فإذا كان المسلم يتعصب لفكرته، وهو يعتقد أنه غير متعصب، لأنه مقتنع بأنها حقيقة، فاليهودي يؤمن بعقيدته، وهو لا يمكن أن يضحي بالضفة الغربية، هو يمكن تكتيكيا أن يعطي حكومة مؤقتة، لكن لبعض الوقت، طبعا اليهود غير الأرثوذكس القائلين بهذا الحل، وبالتعايش مع فلسطين، لكنهم أقلية في إسرائيل وأقلية في هذا العالم.

نحن، كعرب، نعيش حياة مزدوجة؛ أولا أملنا في أن يكون تعايشا سلميا مع إسرائيل، وأن تكون هناك دولتان، وإسرائيل تتعاون.. هذا تصور. لكن في الواقع نرى إسرائيل المسيرة من التيار الأرثوذكسي والتيار اليميني المتطرف لا ترغب بهذا.

نحن نسمع من الحزب اليميني المتطرف أنهم يريدون ترحيل الفلسطينيين غير اليهود «إسرائيل بيتنا»، مع أن لهم جنسية من أكثر من 60 سنة، فيها أجيال وُلِدت.

أثناء الحديث، قلت له: لو جلست معك بحسن نية وتفاوضنا على بعض المبادئ، فأنني على قناعة بأننا سنتوصل في نهاية جلستنا، إلى قبول هذه المبادئ. فقال: ماذا تقصد؟! قلت: هل تقبل فكرة دولتين؟ أجاب: نعم، أقبل. ثم سألته: هل تقبل أن تكون لكل منهما سيادة؟ قال: نعم. قلت: هل تقبل أن تحترم كل دولة أمن الثانية وسيادتها؟ قال: أقبل. قلت: هل تقبل أن هذه المنطقة؛ إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن، من الممكن أن تقوم بتجمع مثل التجمع الأوروبي، وتكون هناك صلات اقتصادية، في اشتراك في موارد المياه وغيرها؟! قال: ممكن. قلت: إذن من الناحية الموضوعية يمكن الحصول على الاتفاق. قال: ممكن. قلت: إذن لماذا لم يحصل؟! أنت ستقول إن الفلسطينيين يرفضون، أو أن جزءا منهم يرفض، وإذا ذهبت للفلسطينيين فسيقولون الشيء نفسه عنكم؛ فهل هو صحيح رفض؟! هل لا يمكن تكوين كتلة قوية تلتقي في «نص الطريق» كما نقول؟! قال: لا أعرف.

وكان معنا وقتها في الجلسة أستاذ يهودي في جامعة شيكاغو، وكان وقتها رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة، فقال لي إننا يجب أن نلتقي ونتحدث عن هذا الموضوع، وكان اسمه مورتن كابلن، فاجتمعنا في جامعة شيكاغو، وقمنا بما قلته من قبل، وجلسنا على الطاولة وتفاوضنا على أساس المبادئ التي يمكن أن نتفق عليها، فجلسنا وقمنا بعمل ما يسمى «بروتوكول أون ذي برانسيبول أوف بيس» يعني بروتوكول مبادئ السلام، وكنت أقوم بدور ممثل الجانب العربي، بينما يمثل هو إسرائيل، وطبعناه في جامعة شيكاغو. بعد ذلك كتب السيناتور تشارلز بيرسي، الذي كان رئيس «كوميتي أوف فورين روليشن فور ذي يو إس سميت»، مقدمة لعملنا، وألقيت هذه المقدمة في الكونغرس ونشرنا الفكرة؛ ولما نشرت سنة 1975، كان من المفترض أن يلتقي السادات جيرالد فورد في سالسبورغ، حيث كان هناك اجتماع قمة بينهما، فعرضت هذا المشروع على فورد، الذي جلست معه 45 دقيقة، وشرحت له الموضوع، وبعثته للسادات وشرحته له، وردّ علي بخطاب موجود عندي إلى الآن، قائلا إن هذا كلام خيالي ولن يتحقق أبدا. وكرر فورد الكلام نفسه، واجتمعا معا في النمسا في سالسبورغ، وكيسنجر كان ضد هذه الفكرة، لأنه دائما يأمل في أن يكون العمل خطوة بخطوة، وليس بروتوكولا شاملا.

عقب انتهاء هذا، أعدت النظر في هذه المبادئ وعدلت فيها قليلا سنة 1977، حيث كانت هناك تحضيرات لانتخابات جديدة في الولايات المتحدة، وكان جيمي كارتر مرشّحا، وجاء إلى شيكاغو، والتقيت به وعرضت عليه فكرتي التي رحب بها، وعقد اجتماعا في المنطقة التي كان يسكن فيها، وكان اسمها (على ما أظن) وايت بلاينز، بجوار أتلانتا، فدعا أناسا للاجتماع، وكنت من بين المدعوين، ولكن للأسف، لم أذهب، لكن معظم من حضروا الاجتماع في النهاية أصبحوا وزراء أو وكلاء وزراء، أو خبراء وسفراء. ولكنه أبلغ فكرتي لوزير خارجيته سايروس فانس، الذي اتصل بي بعد أن أصبح وزيرا للخارجية، وأبلغني أن الرئيس كارتر حدثني عن فكرتك، وأنا ذاهب في زيارة للمنطقة العربية، وأرجو أن تعطيني ملخصا لمشروعك. فقدمت له ما أراد، وذهب للمنطقة، وتقابل مع غولدا مائير، وقالت إنها لم تقبل الفكرة، كما لم يقبلها حافظ الأسد، وتقابل مع أنور السادات، الذي أبدى قبولا مبدئيا، مع أنه رأى أن الأمر غير قابل للتحقيق. كتب السادات لي بما معناه أنت ساذج إذا فكرت أن هذا ممكن.

عاد فانس من السفر وقدم تقريره لكارتر، ولا أدري لماذا بعدها اتصل بسفير اسمه براون، كان سفير أميركا لدى مصر والكثير من الدول العربية وكان رئيس مركز الشرق الأوسط بعدما تقاعد، وطلب من براون أن يجمع بعض الأشخاص ليرسموا خطة جديدة للحكومة الجديدة؛ فدعاني براون، ودعا سفيرا أميركيا اسمه ويليام كونس، وكان مسؤولا عن لجنة «ميشن» التي ذهبت إلى مصر بعد 1967، وكانت حاجزا بين مصر وإسرائيل، وسفيرا آخر كان يهوديا وكان سفيرا لدى بيرو، في أميركا اللاتينية، وجمعونا وبدأوا الاستماع لنا؛ فقلت إنني أقترح أن يدعو الرئيس كارتر رؤساء دول المنطقة ويعقد اجتماعا معهم، قال: «لا، هذا غير ممكن التحقيق؛ فأنا عدت حديثا من المنطقة ولمست ذلك. ما نريده الآن هو تسخير جهودنا بين مصر وإسرائيل فقط»، فقلت: هذا جيد. وطبعا هذه كانت فكرة كيسنجر من البداية، حيث كان يتفق مع ما أقول من ناحية الموضوع؛ بأنه لا بد أن تكون هناك اتفاقية على المبادئ أولا، ثم اتفاقية أخرى على تطبيق المبادئ، الفرق بيننا كان أني كنت أحبذ لقاء بين الدول الأطراف المعنية، أي مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان كأطراف مباشرة، لكنهم ارتأوا أن هذا سيفشل، وأنه من الأحسن البداية خطوة بخطوة، والأولى بين مصر وإسرائيل، ثم بعد ذلك، مصر وفلسطين وإسرائيل، ثم مستقبلا الأردن وإسرائيل، ثم بعد ذلك مستقبلا، سوريا وإسرائيل. وفعلا هذا ما ساروا عليه، وبدأنا الموضوع إلى أن انتهينا إلى الحديث عن المبادئ، وهي التي كانت موجودة في البروتوكول الأول.

هذا البروتوكول كان ضمن أوراق العمل في كامب ديفيد، لأن البيت الأبيض جهز ملفات لم تكن تحمل أسماء، لتجنب المواقف والتشكيك. السادات كان على علم بفكرتي، وبدأ الجانب المصري بدراسة هذه الفكرة، وأهم شخص ممن كانوا يعملون في هذا المجال كان أسامة الباز؛ المفكر والمحرك لهذا العمل، إلى جانب مجموعة أخرى تعمل معه، مثل نبيل العربي، الذي كان المستشار القانوني، لكنه اختلف مع أنور السادات، الذي طلب منه مغادرة كامب ديفيد، لذلك غادر أثناء المؤتمر. ومثل أشرف غربال الذي كان سفير مصر لدى أميركا، وبطرس بطرس غالي، الذي كان له أيضا دور، لكن المحرك الحقيقي كان أسامة الباز.

ساروا على خطى هذا المشروع، وفي النهاية لما توصلوا لاتفاقية كامب ديفيد، كانت بناء على فكرة المبادئ التي وضعتُها. وهنا أريد أن أقول إنني أتبنى هذه الأفكار، أو أقول إن الفضل فيها يعود لي، إنما هي أفكار بديهية وطبيعية، فأي شخص سيفكر وقتها في الخطوة المقبلة، عام 1978، لا بد أن يجد أنها اتفاق بين الأطراف المعنية على المبادئ التي سنطبق عليها سلاما. صحيح أنني كنت أول من قدم المبادرة وحررتها بطريقة قانونية، ولكنها في الوقت نفسه لم تكن اختراعا.

وأريد أن أضيف أنني كنت صاحب بلورتها ووضعها بالصيغة القانونية، لذلك إذا نظرت إلى اتفاقية كامب ديفيد وقارنتها بما كتبت، فستجد معظم ما في الاتفاقية هو ما سبق أن كتبته في البروتوكولات. أنا لم أكن حاضرا في كامب ديفيد، على الرغم من أنه كان هناك طلب بأن أكون حاضرا في الوفد المصري، فصراحة طلبت إعفائي، لأنني كنت أحمل الجنسية الأميركية، ولم أرد أن يكون هناك أي نوع من الشك، فأبديت للرئيس استعدادي للتعاون، ولكن بصفتي أستاذا قانونيا ومحاميا أميركيا. وبعد كامب ديفيد، شاركت في محاورات كثيرة مع الوفد المصري، ومع أنور السادات.

الجانب الأميركي كان على علم بذلك، وكان كارتر وكبار السياسيين يعلمون أن لي دورا ووجودا. وكلما كان البيت الأبيض يدعو الجانب المصري، أكون أنا كذلك مدعوّا.

كذلك في اتفاقية السلام عام 1979 كان لي هذا الدور نفسه، لم أشارك في تحريرها لكن كنت مستشارا أتحدث مع أعضاء الوفد المصري حول ما يدور.

وفي هذا الإطار تحضرني قصة غريبة؛ كانت الاتفاقيات ما زالت تُكتب على الآلة الكاتبة بورق الكربون عليها، فكان أقصى ما يمكن الكتابة عليه خمس صفحات، أي خمس نسخ للكتابة الواحدة، فالاتفاقية الأولى طُبعت، وأربع نسخ بالكربون، وطلب مني أن أكون أحد المراجعين للاتفاقية لغويا قبل التوقيع عليها، وكنت من الوفد المصري، وأنا أقول هذا بمنتهى الأمانة والصراحة. وفي هذه القراءة، كان معي السفير حسين حسونة، وكنا اثنين، وكان الأصل موجودا، وشخص ثالث يقرأه، ولكل منا نسختان من ورق الكربون نراجعهما. وربما كان محمد شاكر هو من يقرأ النسخة الأصلية، حسبما أتذكر، وبعد أن أنهينا القراءة، وضعت في مظروف (المفترض النسخ الخمس) والسفير محمد شاكر الذي كان السفير الثاني وقتها بعد أشرف غربال وقّع عليها، وأُرسلت للبيت الأبيض.

لا أدري لماذا فيما بعد جاءت رسالة تقول إن البيت الأبيض وجد الأصل للاتفاقية مع ثلاث صور بورق الكربون، يعني نسخة غير موقعة كانت مفقودة. وسمعت بالأمر، ولم يعنِ بالنسبة لي شيئا وقتها.

في عام 2008، حين تقاعدت رسميا ومنحت أوراقي للأرشيف في الجامعة، الجامعة خصصت شخصا لتصنيف وثائقي، بما في ذلك خطاب السادات، وخطابات من كارتر، ومن رؤساء الدول، وبعد منحي القائمة التي تنوعت تصنيفاتها، جاء يسألني عن وثيقة لم يعلم إلى أي تصنيف تنتمي، وقال إنها «اتفاقية سلام» على ورق كربون، غالبا كانت ضمن أوراقي، ووضعتها في حقيبتي، وقد اكتشفت ذلك سنة 2008 فقط، وأصبحت الآن لدينا هذه الصورة الحقيقية لاتفاقية السلام 1979 في الجامعة.

مذكرات شريف بسيوني الحلقة (2)

مذكرات شريف بسيوني الحلقة (3) : كامب ديفيد كانت بناء على فكرة مبادئ أنا وضعتها

السادات أمر بحرق ملفي الأمني وسمح لي بالعودة إلى مصر عام 1974 بدعوة شخصية منه

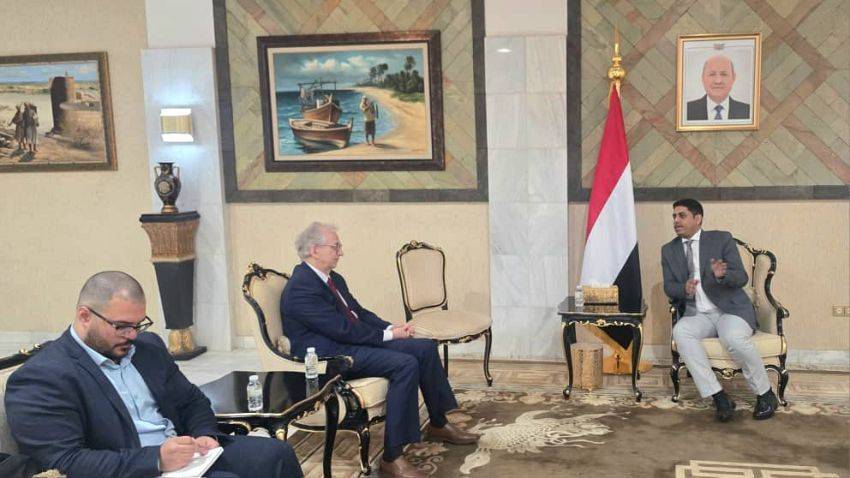

بسيوني مع أنور السادات في ميت أبو الكوم حين استضافه وأهداه أحد كتبه

مذكرات شريف بسيوني الحلقة (3) : كامب ديفيد كانت بناء على فكرة مبادئ أنا وضعتها

بسيوني مع أنور السادات في ميت أبو الكوم حين استضافه وأهداه أحد كتبه

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة